La bellezza strappata al tempo nelle foto di “Letizia Battaglia, SenzaFine”

Quante immagini siamo capaci di conservare nella memoria di una vita, quelle che resistono al tempo, che trascendono gli eventi e le storie che le hanno generate? Quanti ricordi sono lì, che rivivono ogni volta che torniamo a guardarle? A questo genere di foto appartengono gli scatti di Letizia Battaglia, la fotografa autodidatta che ha fatto della cronaca, e non solo, una testimonianza umana e sociale di enorme valore. Con il fotogiornalismo, Battaglia – scomparsa nel 2022 – ha costruito la sua identità di professionista, ma ha anche affermato la sua libertà come donna. Con il suo lavoro ha scelto di affrontare senza timore la violenza delle stragi di mafia a Palermo, senza mai cedere a compromessi, né arretrare di fronte alla brutalità dei fatti. Con quella violenza a cui non si è mai assuefatta, è riuscita a strappare al tempo momenti di una bellezza talvolta convulsiva.

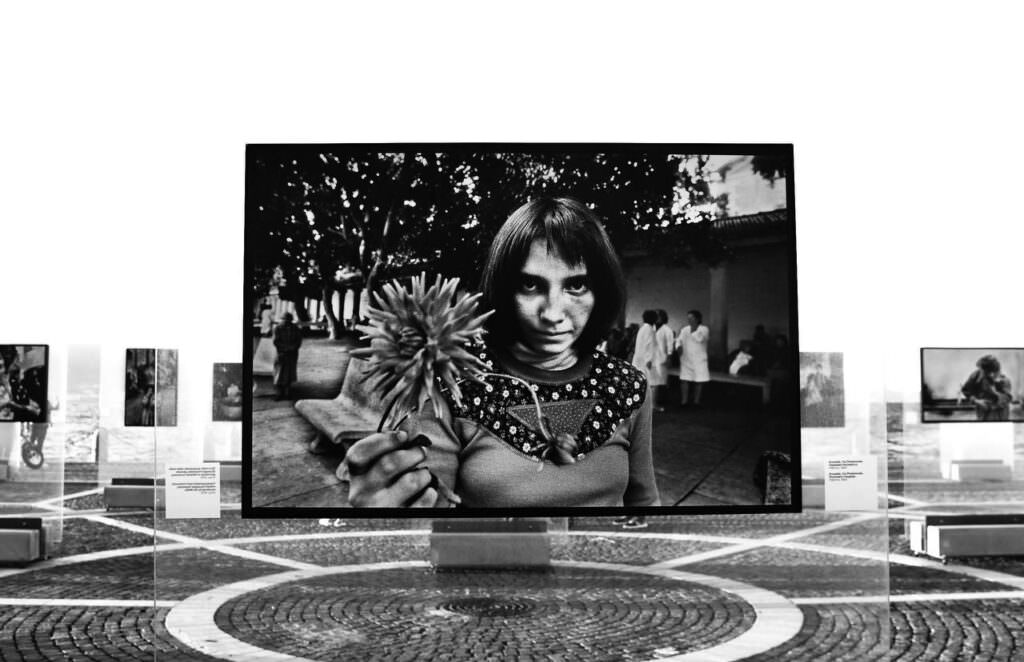

Questo è il sentimento che si prova sempre se ci mettiamo di fronte al suo lavoro, alla sua opera, come accade con una grande mostra che ha cominciato il suo cammino alle terme di Caracalla di Roma, si è poi fermata nell’area megalitica di Aosta ed è adesso negli spazi aperti dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, dove sarà visibile fino al 2 febbraio 2025. Qui trovano posto cavalletti di cristallo dove sono apposte 50 fotografie bifacciali in grande formato, con l’effetto di una foresta di immagini sospese tra il cielo e il mare dello Stretto.

Letizia Battaglia, SenzaFine, questo il titolo della mostra, è anche un bellissimo libro pubblicato da Electa, curato da Paolo Falcone e Sabrina Pisu, dove le immagini sono associate a testi di scrittrici e autrici che hanno amato, incontrato in un modo di sentire affine, Letizia Battaglia. Immagini e parole dedicate ad un’artista e ad una terra dalla quale, nonostante tutto, non ha mai voluto distaccarsi.

In ogni scatto, una storia. C’è n’è uno in bianco e nero un po’ segnato dal tempo: una platea di uomini, alcuni seduti, altri sono in piedi in fondo alla sala. Di fronte a loro, un altro uomo ripreso in primo piano, di spalle, che parla appoggiando la schiena a un tavolo coperto da una tovaglia di plastica con motivi floreali. Sono quasi tutti maschi, l’unica donna dell’assemblea porta grandi occhiali da sole e siede in prima fila. Anche se sono al chiuso, molti indossano per lo più coppole di diverse fogge, e ascoltano l’oratore con aria compunta, attenti, con le braccia conserte oppure con le mani incrociate sulle gambe. Sui loro volti, come sulle posture dei loro corpi infilati in completi da giorno di festa, si potrebbe scrivere un’altra storia ancora.

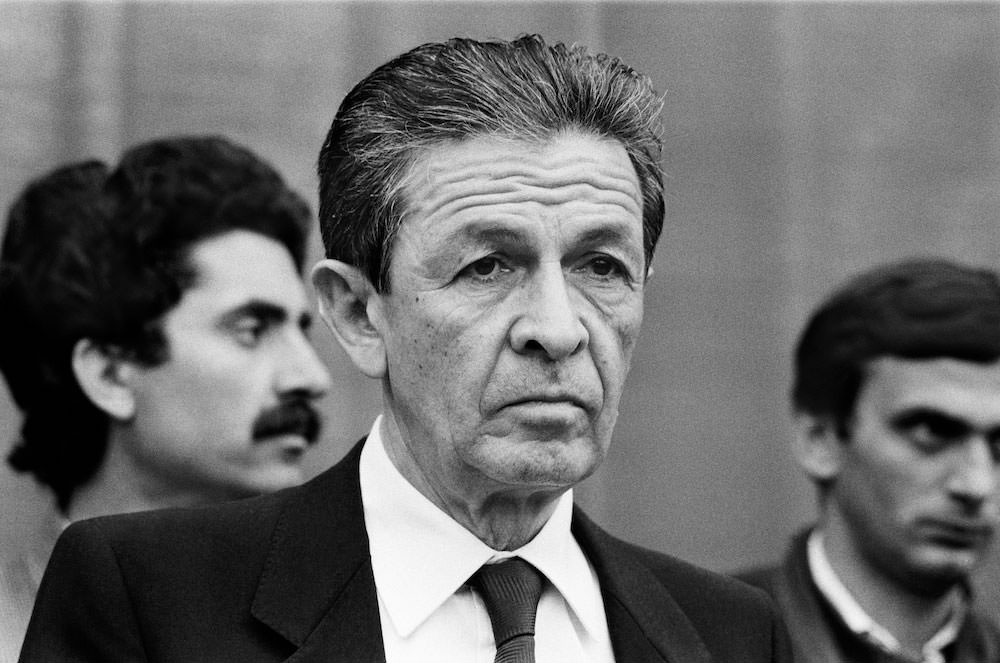

Le facce chiuse, squadrate, che guardano tutte verso lo stesso punto, ora non esistono più: nessuno porta più i baffetti corti come quelli di “Ferribotte” (la storpiatura di ferry boat) nel film di Monicelli, I soliti ignoti. Nessuno più, oggi, ascolta con la stessa concentrazione che tira e contrae i muscoli del volto, forse nemmeno più nelle chiese. È una scena scattata a Priolo Gargallo, in Sicilia, nel 1981, e l’uomo che la piccola folla sta ascoltando in rispettoso silenzio è il segretario del PC, Enrico Berlinguer. Fotografarlo non di fronte, ma di spalle, vuol dire mostrarlo attraverso lo sguardo di chi lo sta guardando nella locale sezione del Partito Comunista. In un’altra immagine, realizzata due anni dopo durante un comizio in piazza Politeama a Palermo, il Segretario di quello che all’epoca era il più forte e il più indipendente partito comunista dell’Europa occidentale, riappare in tutta la pienezza.

Con la fronte aggrottata sotto la chioma folta e ingrigita, gli occhi all’ingiù, le labbra atteggiate in espressione seria, Berlinguer sembra interrogare un paesaggio incerto o semplicemente è stato colto da Letizia Battaglia in uno di quei momenti nei quali nemmeno il politico più navigato saprebbe dire a cosa realmente stesse pensando. Fotografa istintiva, quasi impetuosa, abituata ad assediare il tempo con una moltitudine di scatti, e non dare tregua al tempo perché non le sfuggisse. Battaglia aveva un sesto senso per i volti – per quello che esibiscono, come per quello che nascondono – e che la fotografia ha il potere di far trasparire, senza tuttavia violarne il segreto.

Palermo, 1979 © Letizia Battaglia

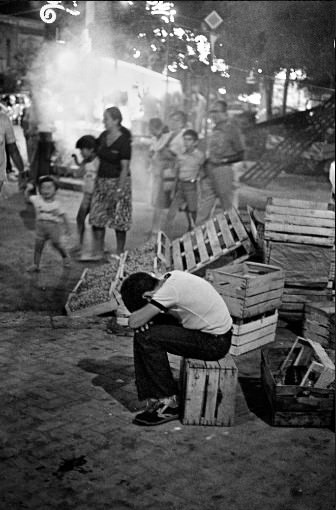

© Letizia Battaglia

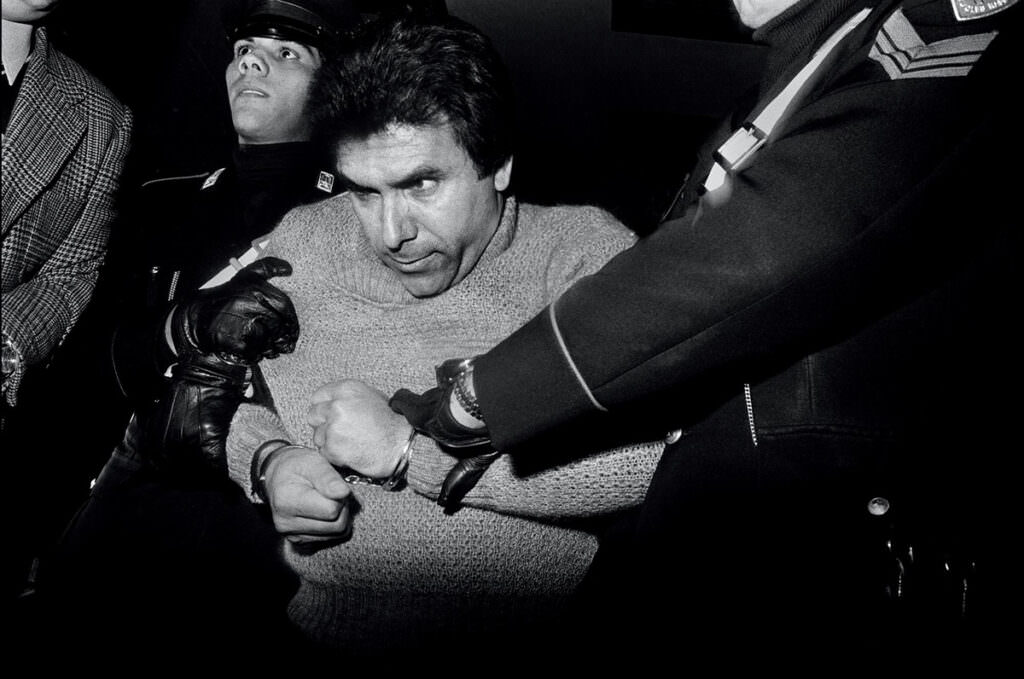

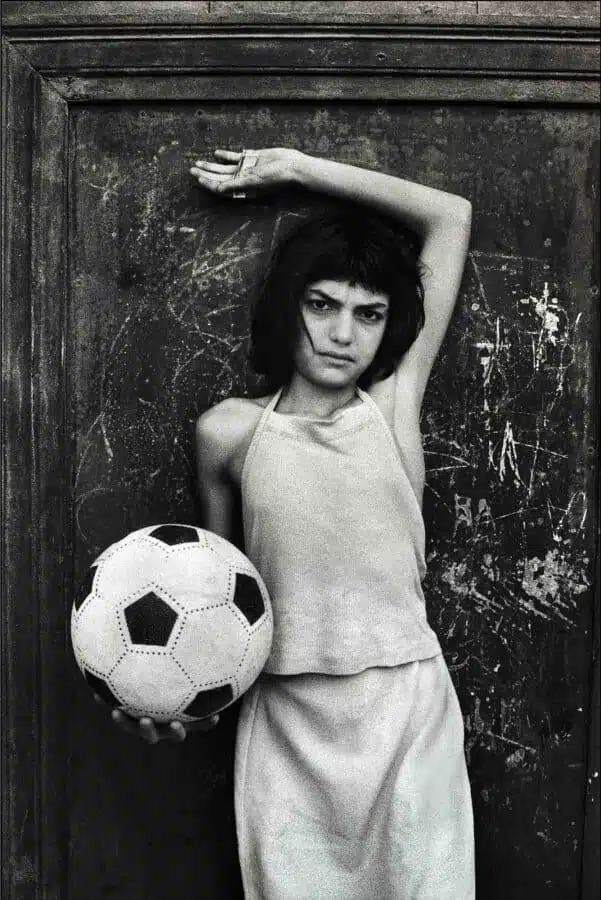

Non è l’espressione torva del boss mafioso Luca Bagarella che viene portato via ammanettato dai carabinieri, non è la bambina con il pallone che posa come una modella appoggiata a un muro, non è uno di quei morti ammazzati nelle guerre di mafia a cui la fotografa palermitana non temeva di avvicinarsi quando lavorava come fotogiornalista dell’Ora.

© Letizia Battaglia

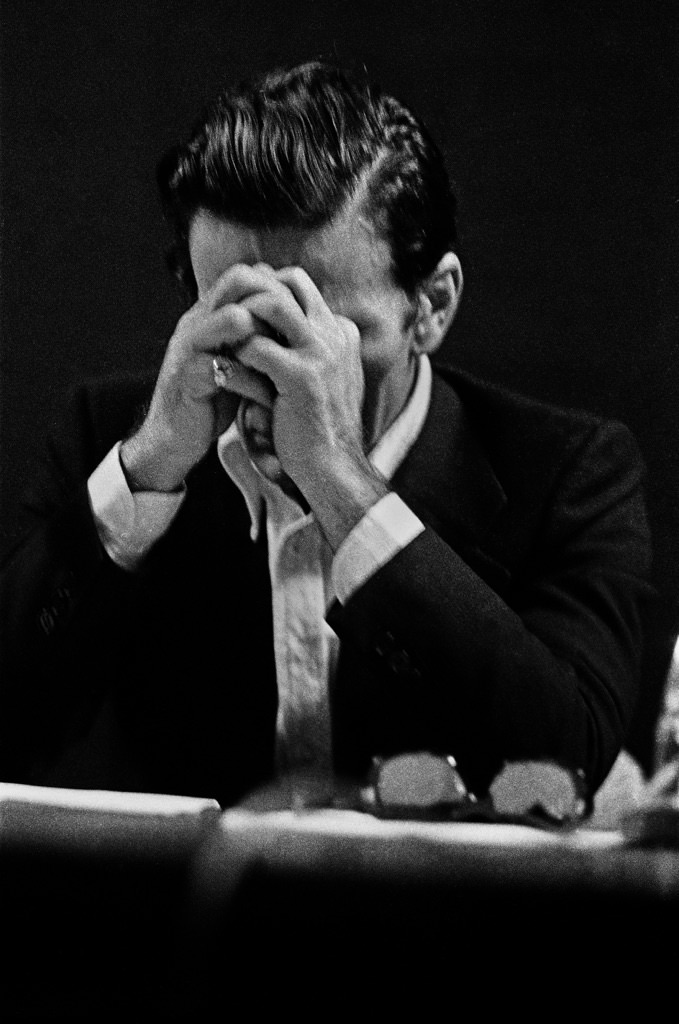

Cosa racconta, ad esempio, il viso di Pier Paolo Pasolini mentre è con la testa china e le mani giunte? Di Pasolini sappiamo che è stato quasi sempre il coautore delle fotografie che gli venivano scattate, ma il ritratto di Letizia Battaglia, realizzato nella pausa di un convegno al circolo Turati di Milano, è di una bellezza particolare perché è il ritratto di un’attitudine. Il poeta de Le ceneri di Gramsci non guarda, anche se forse sa di essere guardato. Letizia Battaglia scatta, e il risultato è l’icona di un gesto discreto ma iconoclasta, una condensata biografia visiva della dissidenza pasoliniana. «Una buona fotografia è un miracolo – spiegava Letizia in un’intervista a Daria Bignardi (L’assedio, Nove,2019) -. In una foto convergono i film che ho amato, gli scrittori che ho amato, le persone che ho amato nella mia famiglia e nella vita: in quel momento lì c’è tutto».

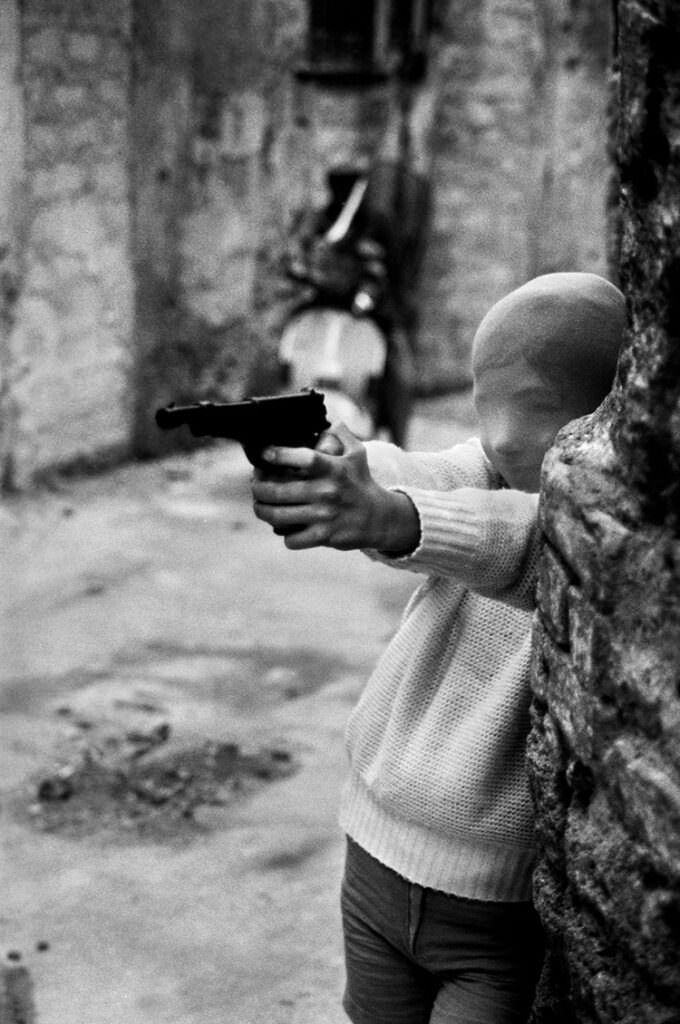

La mostra di Reggio Calabria tocca tutte le tappe di un’opera veramente senza fine, come dice il titolo stesso, e che si è mossa tra due grandi poli: lo scandalo per l’ingiustizia e l’amore per la bellezza. C’è il lavoro di testimonianza contro la mafia che insanguina le strade di Palermo che è un lavoro di rivelazione cruda, quasi teatrale, di ciò che la politica e la buona società non vogliono vedere, ma che anche l’impegno a calcare i confini di mondi sconosciuti per una borghese come Letizia che ha voltato le spalle alla sua classe d’origine e che la spingono a entrare, ad esempio, nell’ospedale psichiatrico di via Pindemonte, oppure negli spogli tuguri dei quartieri poveri della città, testimoniando questa volta di un’altra bellezza per niente patinata e meno facile di quella che, nel frattempo – siamo negli anni 80 – ha invaso ormai oltremisura l’immaginario della società di massa. Un altro tipo di bellezza è ad esempio, quella della sofferenza appena visibile, quasi sfiorata, nelle sopracciglia che si inarcano sui grandi occhi scuri della bambina con il pallone, fotografata nel quartiere Cala di Palermo, mentre alza il braccio sottile sopra la testa per imitare le pose disinvolte delle modelle. Ed è proprio in quel gesto invece, in quel momento, che la sua innocenza deflagra.

© Letizia Battaglia

Cos’è Palermo nelle fotografie di Letizia Battaglia? È una città amata e odiata quasi con la stessa intensità, ed è anche una città che volta le spalle al mare, assai poco presente in queste immagini. Palermo invece è la scena permanente in cui una luce torrida e un’ombra ispessita si danno continuamente un cambio estenuante che spinge lo spettatore a chiedersi se la luce sia veramente fatta per illuminarci e non invece per accecarci con la sua violenza, e se l’ombra sia davvero riposante, se poi è nel suo riparo – nell’ombra reticente e omertosa – che si consumano gli omicidi delle guerre di mafia. Ma è proprio in questo incontro che le immagini di Letizia Battaglia prendono forma: tragiche, quando decide di non distogliere lo sguardo dai morti solitari che la polizia ritrova in un vicolo, o accartocciati su sé stessi al posto di guida di un’automobile; improvvisamente vitali, a volte festose, ma di feste mai del tutto indenni da una sfumatura luttuosa quando si rianima al contatto con la folla dei vivi. La coscienza tragica non è una vocazione, tantomeno un privilegio: è un fardello da cui Letizia Battaglia si è sentita a un certo punto schiacciata, tanto da dire «la mia terra, quello che vedevo, diventò piano piano un’ossessione che non mi ha mai abbandonato, come l’odore dei corpi, come i pianti, le urla, la decadenza ambientale e morale, la corruzione politica che c’era dietro e alimentava tutto questo orrore. Sentivo il dovere di combattere, sentivo di avere anche io una responsabilità come cittadina siciliana. Non potevamo permettere che vincesse la parte corrotta della società. Sapevo che non si trattava solamente di fare delle fotografie, ma di provare a scrivere una pagina, una storia diversa, di denuncia. In quella grande storia si stava scrivendo anche la nostra».

La mostra è realizzata dal Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Calabria e da Electa in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti.

di Daniela Malatacca (info@meravigliedicalabria.it)

Foto in articolo di Letizia Battaglia: Archivio Letizia Battaglia;

Foto della mostra Arena dello Stretto: Arianna Macrì