L’abbazia di Sant’Adriano, quel ponte tra civiltà a San Demetrio Corone

di Roberto De Santo

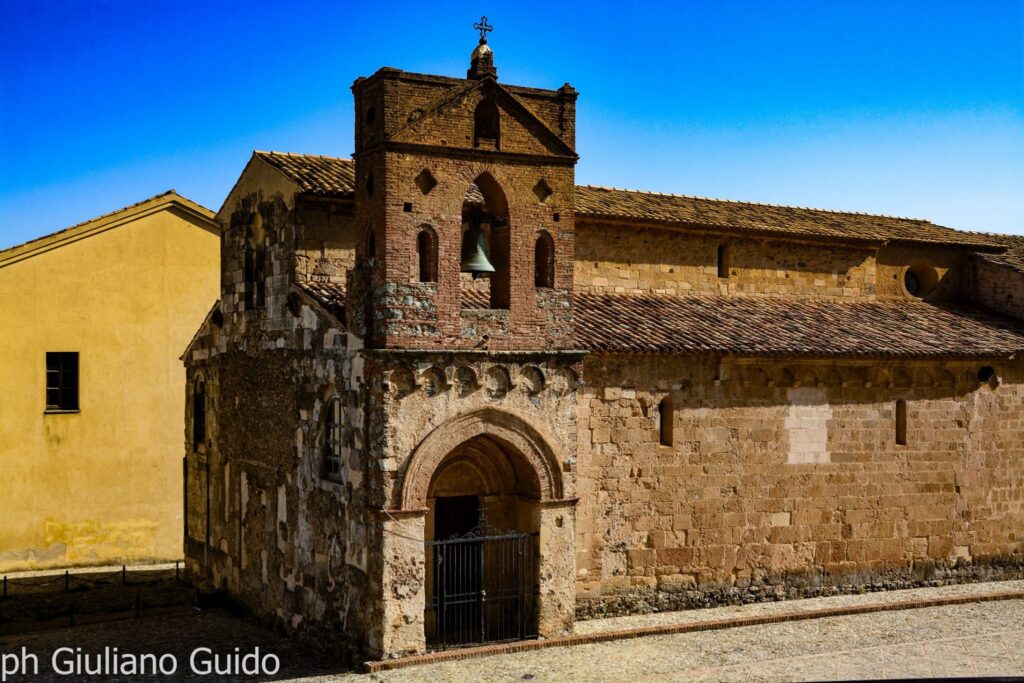

Un capolavoro assoluto dell’architettura bizantina. Con contaminazioni normanne che la rendono uno degli esempi d’arte sopraffina dell’intero meridione d’Italia. La Chiesa di Sant’Adriano a San Demetrio Corone racchiude in se le tante unicità che fanno di questo struttura religiosa uno splendido gioiello dell’immenso patrimonio di testimonianze che i monaci greci ortodossi lasciarono in terra di Calabria.

Fu San Nilo di Rossano, detto anche Nilo il Giovane, eremita basiliano e fine amanuense che, nel 955 d.C., edificò in questo territorio del Cosentino che dalla pianura di Sibari salgono verso la Sila Greca. Il monaco bizantino, seguace di San Fantino, istituì, in una preesistente cappelletta dedicata ai santi greci Sant’Adriano e Santa Natalia, un cenobio – nello stile proprio dell’ordine a cui apparteneva – non troppo distante dal borgo. In poco tempo per l’autorevolezza del suo fondatore questo cenobio divenne una delle mete privilegiate dagli asceti e luogo di profonda religiosità meditativa.

Trasformatosi in vera e propria abazia basiliana registrò ampliamenti anche dopo la partenza di San Nilo nel suo pellegrinare verso Roma.

Poi la diffusione delle persecuzioni iconoclaste, imposte dall’imperatore di Bisanzio, e l’invasione dei saraceni portarono alla distruzione dell’edificio. La rinascita della chiesa la si deve all’epoca normanna che avviò il processo di latinizzazione dei riti cristiani. Con Ruggiero Borsa (figlio di, Roberto d’Altavilla, il Guiscardo) l’Abazia di Sant’Adriano, infatti, venne ceduta ai monaci benedettini di Cava dei Tirreni.

Un periodo breve visto che lo stesso conte di Puglia e Calabria revocò quella donazione fatta all’abate Pietro del monastero benedettino cavese e restituì l’autonomia e gli annessi privilegi al monastero di Sant’Adriano. Ritornata dunque sotto la custodia dei monaci basiliani, l’Abazia venne totalmente ricostruita tra l’XII ed il XIII secolo.

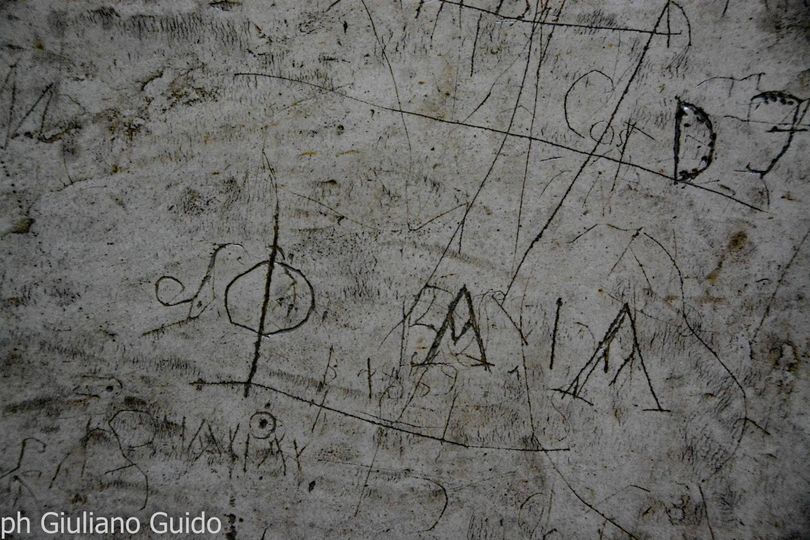

Proprio grazie ai privilegi riconosciuti e riconfermati poi da Federico II il monastero ottenne le risorse utili ad arricchire di opere artistiche importanti la struttura. Alcuni affreschi di quell’epoca così remota sono giunti fino ad oggi che permettono di ricomprendere Sant’Adriano tra gli scrigni più belli dei tesori medioevali dell’intero Sud.

Lo studio comparato realizzato da due autori, Felicia Villella e Antonio Marchianò, consentono di accostare gli affreschi contenuti nell’abazia di San Demetrio Corone ad analoghe opere «presenti sia sul territorio calabrese, come la chiesa dello Spedale di Scalea, la chiesa della Panaghia di Rossano, la Cattolica di Stilo e la chiesa del Campo di San Andrea Apostolo dello Jonio, che su territorio siculo, in particolare con la Cappella Palatina di Palermo, il Duomo di Cefalù e quello di Monreale».

A supporto di questa tesi l’indagine storico- storico-anamnestica oltre che un attento studio morfo-esecutivo degli affreschi condotte e che hanno messo in evidenza come le opere murarie del complesso di Sant’Adriano siano del tutto simili a quelli presenti in altri edifici religiosi del Sud Italia. Come se le maestranze dell’epoca si fossero spostati trasferendo il loro bagaglio artistico in giro per i territori meridionali.

Ma c’è di più quell’indagine ha consentito di retrodatare gli affreschi emersi dalle mura di San Demetrio – che erano stati coperti da rimaneggiamenti prima ed improvvidi restauri successivi – facendoli datare alla prima metà del XIII secolo.

Ma il sito religioso deve la sua importanza anche alla presenza millenaria della comunità albanese che si stabilì a San Demetrio Corone (Shën Mitri in lingua arbëreshë). Qui si rifugiarono in massa fin dal XIII secolo per sfuggire all’invasione della loro patria da parte dei Turchi. Ed è sempre in questo centro che nacque Girolamo De Rada, padre della letteratura albanese moderna. Una presenza forte che è divenuta identitaria tuttora della città che – deve il suo nome anche alla sua discendenza albanese – e per questo è considerata la capitale dell’Arbëria calabrese. E la Chiesa di Sant’Adriano è sede del Collegio italo-albanese, l’organismo religioso e culturale per preservare il rito orientale e le tradizioni della comunità arbëreshë.

Così quella struttura religiosa nonostante le vicissitudini storiche resta il vero cuore pulsante di una civiltà antichissima e di cui la Calabria è custode. E la Chiesa di Chiesa di Sant’Adriano ne conserva, nonostante i vari rimaneggiamenti, testimonianze preziose. Come il pavimento, realizzato parte in opus sectile e parte in mosaico tra il XII e il XII sec.. Un vero capolavoro di quel tempo e gli affreschi bizantini. (foto: Giuliano Guido)

info@meravigliedicalabria.it