Mediterranei Invisibili, la Calabria tra passato e nuove possibilitû

Rileggere la Calabria nei suoi paesaggi dimenticati e nelle architetture interrotte significa interrogare il tempo e le forme del vivere, riconoscere i segni di un territorio che resiste e che, nelle sue fragilitû , rivela la possibilitû di un futuro. û questo il senso di Mediterranei Invisibili, il progetto ideato da Alfonso Femia e realizzato da 500×100 insieme alla Fondazione Le Cittû del Futuro, che dal 2018 indaga il Mediterraneo come spazio di conoscenza e di relazione.

Ogni anno, i team di Milano, Genova e Parigi di 500×100 si affiancano ai referenti calabresi e siciliani per costruire un itinerario di ricerca fatto di incontri, osservazioni e testimonianze. Ne û´ nato un archivio di oltre seicento contributi, raccolti tra architetti, amministratori, scrittori e giornalisti, che restituiscono una mappa del Mediterraneo contemporaneo, in continua evoluzione. Da questa esperienza û´ nata anche la Biennale dello Stretto, che amplia lo sguardo allãarte, alla fotografia, alla scrittura e al design come linguaggi di interpretazione dei luoghi.

Lãedizione 2025 ha scelto la costa della Locride come campo di indagine. Due giornate di tappe da Saline Joniche a Mammola, tra rovine industriali, paesaggi costieri, borghi rupestri e siti archeologici che raccontano la stratificazione culturale della Calabria.

La prima visita û´ stata alla Liquichimica Biosintesi, nellãarea delle Saline. Costruita negli anni Settanta per la produzione di mangimi proteici, chiuse dopo pochi mesi per la tossicitû delle sostanze impiegate. Oggi û´ un complesso di 700.000 metri quadrati affacciato su un mare di straordinaria intensitû . La grande ciminiera di 134 metri, tra le piû¿ alte dãEuropa, domina ancora la costa come testimonianza di unãillusione industriale. Ora si discute del potenziale di questo spazio, che potrebbe diventare un parco marittimo o un laboratorio ambientale in cui paesaggio, archeologia e ricerca scientifica potrebbero convivere.

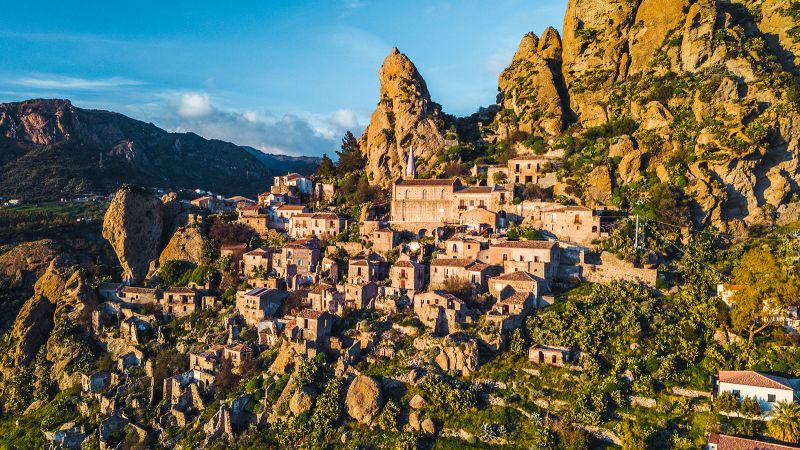

Dai calanchi di Palizzi Marina al borgo di Pentidattilo, fino alla Villa Romana di Casignana e al Parco archeologico di Locri, il percorso ha toccato luoghi che parlano di abbandono, ma anche di opportunitû . A Pentedattilo, arroccato sul Monte Calvario, gli architetti Salvatore Greco e Michelangelo Pugliese hanno raccontato la storia di un paese che, abbandonato dopo il terremoto del 1783, oggi prova a ritrovare vita attraverso il turismo culturale e la manutenzione dei percorsi di accesso.

û unãosservazione che tocca molte realtû calabresi, dove la stratificazione dellãedilizia e la perdita di continuitû urbana convivono con scenari ambientali di grande valore. Lãabbandono non cancella la bellezza, ma la rivela come potenzialitû .

Tra le testimonianze piû¿ significative di questa ereditû cãû´ la Villa Romana di Casignana, un complesso di circa seimila metri quadrati portato alla luce allãinterno di unãarea archeologica di oltre quindici ettari. Lãingegnere Antonio Crinûý, che da anni ne segue gli scavi, ha sottolineato come il sito debba essere considerato allãinterno di un sistema piû¿ ampio che comprende Precacore, Samo, SantãAgata e Capo Bruzzano, territori che conservano una densitû di reperti e paesaggi di straordinario interesse.

Un criterio condiviso anche dalla direttrice del Parco Archeologico di Locri, Elena Trunfio, che interpreta il parco come luogo di vita, non solo di tutela: uno spazio in grado di comunicare la propria identitû fisica e culturale in chiave mediterranea, nazionale e internazionale.

Nella lettura del territorio proposta da Mediterranei Invisibili, il MuSaBa ã Fondazione Spatari/Maas rappresenta una tappa simbolica. Nato a Mammola nel 1969 dalla visione di Nik Spatari e Hiske Maas, û´ piû¿ di un centro dãarte internazionale: û´ lãimmagine di progetto realizzabile, dove il paesaggio diventa motore di cultura e di economia. Lãantico monastero trasformato in parco-museo û´ oggi un laboratorio di arte contemporanea e di educazione, un luogo che mostra come la creativitû possa radicarsi nei territori senza snaturarli, generando valore.

Lãidea di ãsistemaã trova la sua manifestazione nella Valle del Torbido, cerniera fisica e culturale della Locride. Qui sei comuni ã Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Martone e Mammola ã hanno in comune un territorio caratterizzato da relazioni spontanee tra popolazioni, economie e tradizioni.

Questa continuitû naturale richiede oggi una forma organizzata: un piano comune che unisca la qualitû dei servizi alla tutela del paesaggio e alla mobilitû sostenibile. La fiumara del Torbido û´ la linea guida naturale, la traccia della ferrovia calabro-lucana dismessa ne rappresenta lãasse artificiale; intorno a questi due segni puûý nascere una rete di ciclovie, percorsi di trekking e ospitalitû diffusa che valorizzi il patrimonio abitativo sottoutilizzato. û una prospettiva che non guarda solo alla conservazione, ma a una forma di crescita misurata, in cui la pianificazione partecipata diventa strumento di permanenza e contrasto allo spopolamento.

Mediterranei Invisibili ha attraversato un tratto di Calabria che concentra molte delle sue contraddizioni e potenzialitû : un ecomostro industriale affacciato su un mare intensissimo, le rocce bianche della costa dei Gelsomini, un borgo abbandonato e restituito al turismo culturale, una sequenza di siti archeologici che raccontano le origini del Mediterraneo, e sei paesi legati da una visione comune di sviluppo territoriale.

û un quadro che restituisce non solo la complessitû di questa regione, ma anche un riflesso dellãItalia intera: contesti diversi per geografia e storia, uniti dalle stesse domande su paesaggio, identitû e futuro.

Mediterranei Invisibili si muove dentro questa trama con una chiave di lettura che non cancella le differenze, ma le mette in relazione, proponendo la territorialitû come valore comune e come strumento per ripensare il Mediterraneo contemporaneo.

ô¨Il territorio û´ un valore fragile, che si contrae e si espande in relazione alle esigenze degli abitanti e alla capacitû di creare relazioni ã ha dichiarato Alfonso Femia ã. Lãarchitettura, nel suo significato esteso, puûý collegare elementi diversi del territorio, interpretandone i cambiamenti. Lãequilibrio nasce dallãuso che se ne faô£.

(Da.Ma.) info@meravigliedicalabria.it