Motta Sant’Agata, il borgo dagli antichi fasti

Sono tanti i borghi fortificati sul territorio calabrese costruiti nei vari secoli, alcuni a partire da tempi molto remoti, altri più recenti, i cui ruderi continuano a resistere nel tempo. Erano muniti di cinte murarie, porte di accesso, torri di avvistamento ed il castello.

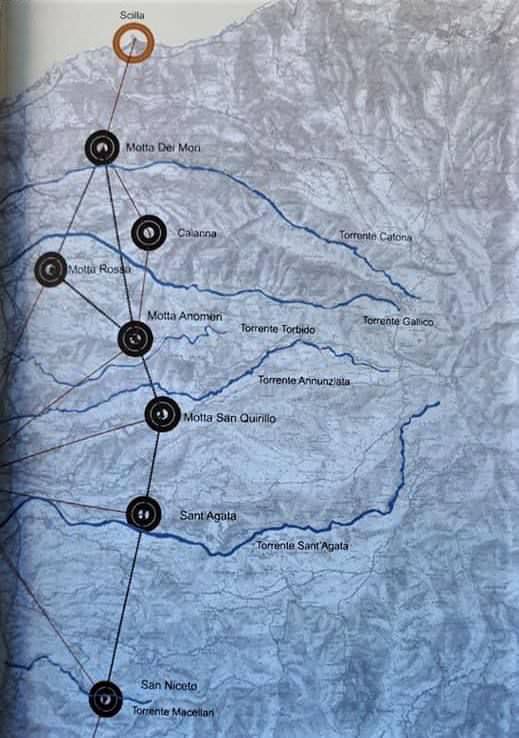

Tra queste c’è Motta Sant’Agata, che si trova tra Cataforio e San Salvatore (frazioni di Reggio Calabria), attorno al XIII secolo c’erano diverse fortificazioni nel reggino, come San Niceto, Calanna, Motta dei Mori, Motta Rosa, Motta Anomeri, Motta San Quirillo.

Motta Sant’Agata era nota come Sant’Agata di Reggio fino al 1400. Il termine “Motta” fu introdotto dagli angioini. Deriva dal francese antico “Motte” e significa “fortificazione”. Motta Sant’Agata si trova su una rupe denominata “Suso”, termine siciliano che significa “posto collocato in alto”.

I siciliani arrivarono in Calabria a causa delle persecuzioni da parte degli arabi. Motta resistette agli attacchi dei reggini, alleati con gli aragonesi, avvenuti nel 1465, a differenza delle altre motte che furono distrutte.

Contrastò anche l’assedio del temibile pirata Dragut nel 1552. Motta Sant’Agata fu distrutta dal devastante terremoto del 1783. Tradizione narra che la popolazione perì nel 1743 a causa della peste.

Ferdinando II fece ricostruire la città nell’odierna Gallina e successivamente si crearono altri comuni, Cataforio e Cardeto con le loro relative frazioni. Oggi questi centri sono divenuti frazioni di Reggio Calabria.

Le origini

La collina di “Suso” sul quale sorse Motta Sant’Agata, ha origini remote. Alcuni storici la identificano con la mitica città romana Tisia, anche se non esistono fonti in merito. Sicuramente fu abitata prima dell’età greca e romana in quanto furono ritrovati reperti archeologici come tombe, monete e frammenti di ceramica. La città nacque in epoca bizantina intorno al IX secolo. Riguardo il nome, potrebbe derivare dal greco “Agathè”, che significa “bello, buono”, oppure dal culto di Sant’Agata importato con l’arrivo dei siciliani.

Come si presentava nel passato

Sant’Agata era composta dalla cinta muraria, dal castello (di cui rimangono una torretta con cisterna e pochi ruderi), da due porte di accesso, Porta di terra (di cui rimane solo la soglia) e Porta di Mare che conduceva, con un ponte di legno, al secondo sobborgo di Sant’Andrea.

Aveva diversi sobborghi tra cui San Teodoro, Sant’Andrea, Annunziata (oggi Cataforio) e San Giovanni (oggi San Salvatore). C’erano poi i vicini villaggi di Mosorrofa, Armo e Cardeto. Tutto ciò è visibile in un disegno del 1708 (tratto dal libro dell’architetto Valeria Varà) del vedutista Francesco Casiano de Silva, conservato a Vienna nell’Oesterreichische Nationalbibliotek.

Numerose erano le chiese. C’erano le carceri, la casa del governatore, la regia curia (oggi sede del Municipio), le caserme, i frantoi, le botteghe e le abitazioni. Di queste ultime sono visibili dei ruderi ed alcune sono quasi completamente sepolte dal terreno sul quale furono piantati degli ulivi dopo il terremoto. Esistono ancora oggi delle cisterne per la raccolta dell’acqua piovana. Una di queste, molto grande e circolare, apparteneva alla famiglia Columbo, benestante, arrivata da Genova.

La loro casa si affacciava sul monastero basiliano di S. Maria Assunta, in contrada Trapezomata di Cataforio, del quale rimangono i ruderi. Sulla rupe c’è la presenza di una grotta, abitata nel passato da monaci orientali arrivati qui a causa delle varie persecuzioni che subirono durante la furia iconoclasta.

Esistono anche parecchie fossili, conchiglie incastonate nelle rocce, a ricordarci quando la Calabria era sommersa dal mare. Sorprendente è la presenza di numerose e varie piante come la valeriana, l’assenzio, i capperi, l’erba cipollina, i fichi d’india, gli agrumeti, uliveti e altre.

Esiste anche un antico sistema di canalizzazione delle acque che si usava in epoca romana, con tubi fittili in argilla per trasportare l’acqua che proveniva dalla rupe vicina e più alta, Monte Limma.

Nel 1630 il governo spagnolo, avendo bisogno di denaro per affrontare le enormi spese militari legate alla Guerra dei Trent’anni, decise di vendere il feudo Motta Sant’Agata, insieme ad altre città. Motta fu così comprata dal barone Basilio Mazzone. I santagatini, per riacquisire la libertà, riuscirono a raccogliere la somma di denaro necessaria. Due sindaci consegnarono i denari personalmente alla corte di Filippo IV di Spagna. Della città scrisse lo storico, filosofo e scrittore Benedetto Croce nella sua “Storia del Regno di Napoli”.

L’antica chiesa di San Basilio

Sulla rupe sono presenti le mura possenti della chiesa nella quale fu sepolto il barone e i suoi famigliari, intitolata a San Basilio Magno, santo seguito da molti monaci che presero il nome di “monaci basiliani”.

Questa chiesa era orientata ad est come tutte le chiese di rito greco e divenne “jus patronato” quando passò alla famiglia Mazzone. La chiesa era in origine un’antica cisterna. In essa sono presenti tracce di affreschi che raffigurano santi. La statua in marmo di San Basilio che apparteneva a questa chiesa si trova oggi nella Chiesa di Gesù e Maria a Cataforio. Fu realizzato dagli scultori toscani Mazzolo dei quali ho visto diverse opere in Calabria. Nella chiesa di Gesù e Maria si conserva pure un dipinto del 1500 – 1600 che apparteneva al monastero di Trapezomata e raffigura la Madonna con Gesù bambino tra San Giovanni Battista e San Basilio.

I resti dell’antica chiesa di San Nicola

La chiesa principale di Sant’Agata era quella di San Nicola, detta protopapale in quanto aveva a capo un protopapa, denominato così il primo sacerdote del rito greco-ortodosso. San Nicola nacque intorno al 260 d.C. a Patara, importante città della Licia, la penisola dell’Asia Minore (attuale Turchia) ed è noto come San Nicola di Bari in quanto furono trasportate alcune sue reliquie a Bari. San Nicola è anche il leggendario Santa Claus dei paesi anglosassoni, e il NiKolaus della Germania che a Natale porta i doni a bambini.

Questa chiesa si chiamava anche Cattolica del Salvatore. Aveva un’unica navata, orientata ad est e probabilmente erano presenti le “prothesis e diaconicon”, delle nicchie dell’abside dove si conservavano i paramenti sacri. Per quanto riguarda l’origine della chiesa, viene menzionata nei documenti per la prima volta nel 1300. Davanti alla chiesa si estende la piazza denominata “Theotokos”, cioè “Madre di Dio”.

Sono presenti cinque cripte. Quella che era riservata agli ecclesiastici si trova sotto la zona del presbiterio. Le tombe nella cripta sono quelle “a seduta”. Questo metodo di sepoltura è nato agli inizi del ‘500. È noto come sepoltura a “cantarelle” o “scolatoi” oppure “a coro”. I corpi dei defunti venivano messi in un ambiente provvisorio, noto come “putridarium”, in cui avveniva un processo detto “tanatomorfosi”.

Durante questo processo, i corpi venivano posizionati su seggi in muratura addossati alla parete e aventi ciascuno un canale di scolo per far defluire i liquidi del corpo, in decomposizione, verso un pozzo centrale (o cantoro). I corpi seduti erano agganciati per le spalle sui ganci collocati sulla superficie verticale o trattenuti con delle sbarre. Dopo la putrefazione dei corpi, le ossa venivano raccolte, lavate e trasferite nella sepoltura definitiva dell’ossario.

Lo scopo di questo metodo di sepoltura era quello di ricordare ai monaci la caducità della carne, quelle carni che liberano le ossa, simbolo di purezza. Rappresentava anche i vari stadi della dolorosa purificazione dell’anima del defunto nel suo viaggio verso l’eternità, accompagnato dalle preghiere dei viventi. Un sistema presente in alcune chiese antiche in Calabria

La Chiesa di San Nicola, le cripte erano coperte da lastre di pietra chiamate “balate”, nome di derivazione araba. Dal 1841 al 1889, la chiesa fu usata come cimitero. Sulla parete sinistra interna del presbiterio, è presente una croce greca. Sono visibili ancora resti di pavimento nel presbiterio. Sulla parete esterna sinistra, c’è un motivo fitomorfo scolpito su un blocco di pietra lavica che ricorda i decori di epoca normanna.

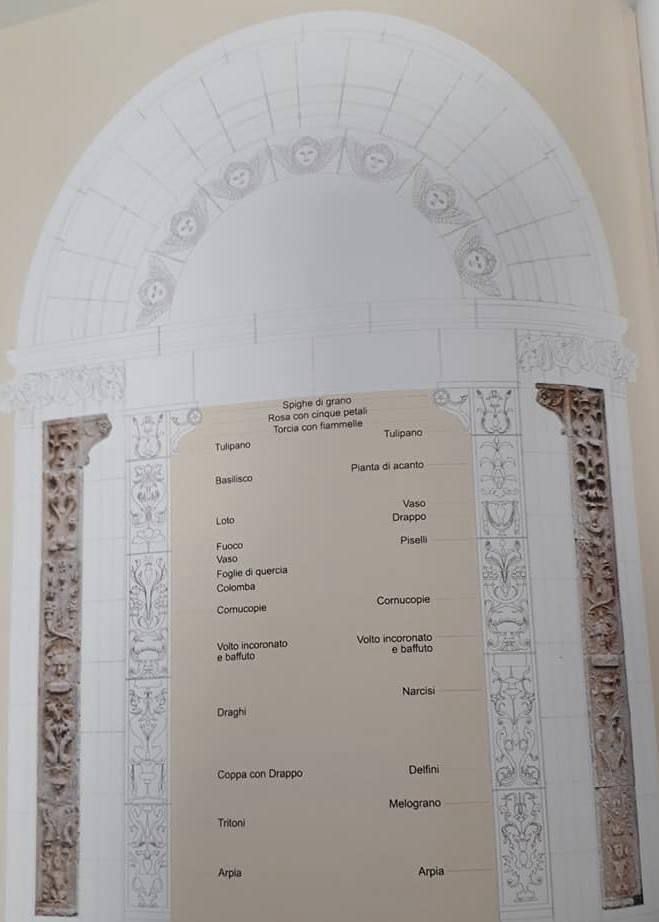

La campana fu fusa e da essa si ottennero i tre delfini che decorano le Tre Fontane a Reggio Calabria. Il portale che apparteneva a questa chiesa fu probabilmente montato sull’attuale Chiesa di San Giovanni di San Salvatore, frazione di Reggio Calabria. Il portale è di stile rinascimentale (metà del 1500) realizzato in pietra arenaria di Siracusa e scolpita con bassorilievi a “grottesche”, ricchi di simbolismi.

Tra questi: l’arpia, creatura mitologica con volto di donna e corpo di rapace che strappa la vita; i tritoni marini, sempre personaggi mitologici che hanno il compito di calmare le acque e far cessare le tempeste; i draghi, portatore del male; i volti baffuti incoronati, con cornucopie, simboli di benessere; altri motivi floreali, frutti, legumi, delfini e altri animali, tutti aventi significati diversi. L’arco che sovrasta la porta presenta sette cherubini che sono simbolo di innocenza.

In breve, la lettura della porta, partendo dal basso verso l’alto, indica il passaggio dal male al bene. Ricorda i bassorilievi dei portali della Chiesa di San Nicola di Bari di Pietrafitta (CS) con le meravigliose arpie.

Le leggende

Diverse sono le leggende che riguardano Sant’Agata tentata dal demonio. Sant’Agata nacque a Catania nei primi decenni del III secolo e morì martire, secondo la tradizione, il 5 febbraio, data che segnò l’inizio del devastante terremoto del 1783 che distrusse Motta Sant’Agata. Tradizione vuole che sia stata la santa stessa a salvare la popolazione dalla strage del terremoto, chiedendo una grazia alla Madonna e al Signore, quest’ultimo stava per rimandarla senza esaudirla perché spiegava di essere stato offeso dagli uomini che non avevano compreso il sacrificio della sua morte, allora Sant’Agata chiese almeno che fossero confessati e comunicati e Gesù l’assecondò. (Silvana Franco)

info@meravigliedicalabria.it