Sopra l’albero, il pane. La ricchezza della castanicoltura calabrese

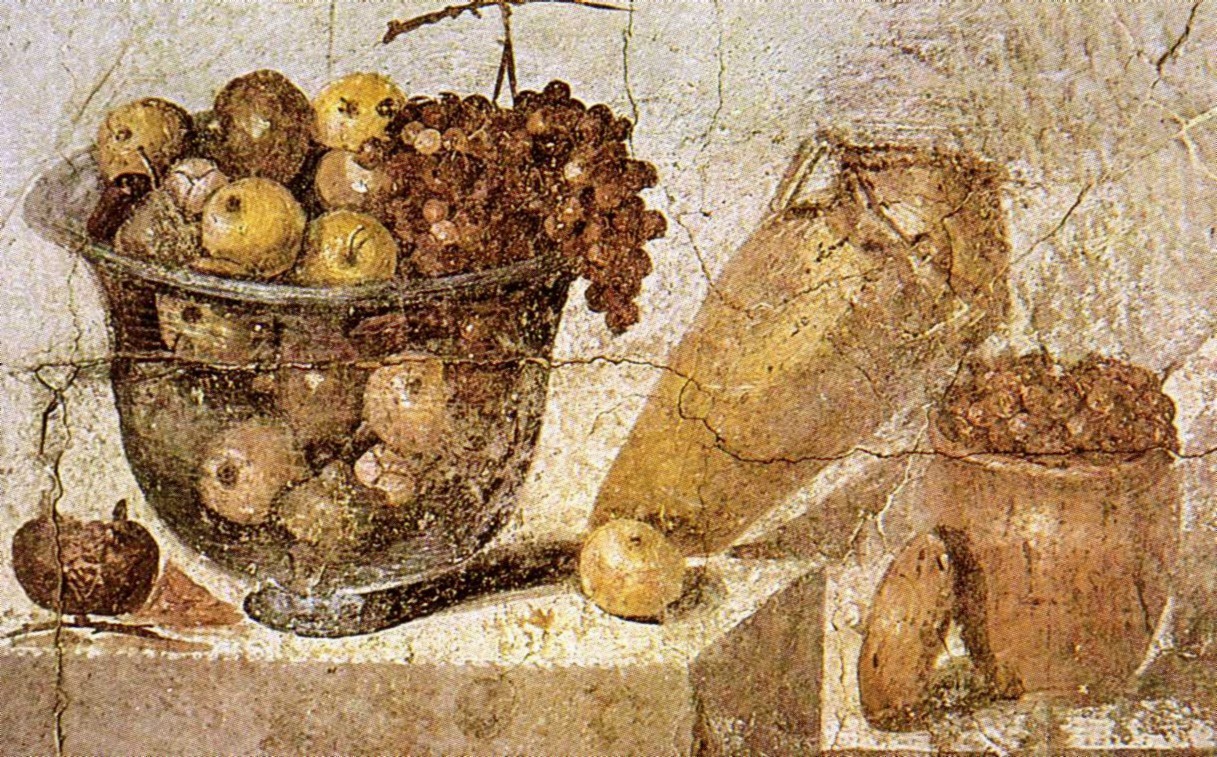

C’è una letteratura gastronomica infinita che riguarda le castagne, con ricette descritte persino in epoca antica da Marco Gavio Apicio, gastronomo, cuoco e scrittore romano vissuto a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., una sorta di precursore dell’Artusi, grazie al quale sappiamo tanto della cucina di quei tempi. Consigliate da cuocere al tegame con spezie, erbe aromatiche, aceto e miele, o preparate a mo’ di zuppa con le lenticchie, nel suo De Re Coquinaria le descrizioni delle ricette con le castagne sembrano, almeno a immaginarle, tanto deliziose al palato. Anche se non gustato secondo quei criteri di cucina, quasi tutti conservano un ricordo legato a questo frutto dell’autunno. È semplicemente familiare e, per questo, sembra scontato. Ma se provassimo a scoprirne la storia, la cultura e le proprietà, ci accorgeremmo di essere di fronte a un’autentica meraviglia.

Le prime tracce della castanicoltura in Calabria risalgono all’epoca della Magna Grecia, e poi i Romani ne iniziarono la diffusione. Furono però i monaci, in età medievale, a espandere selve da frutto che garantirono sostentamento e continuità alle comunità montane. È anche per questo che il castagno è parte del paesaggio calabrese, dove è una fortuna trovare ancora alberi monumentali che superano i tre o quattro secoli d’età, come i 102 Castagni “Giganti di Cozzo del Pesco” nell’area che ricade all’interno della ZPS Foreste Rossanesi.

Sotto il profilo ambientale, è noto che queste colture siano state da sempre guardiane del territorio. Le radici trattengono il suolo e riducono il rischio di frane, le chiome offrono riparo alla fauna e il bosco favorisce la biodiversità. Secondo i dati più recenti dell’Istat (2021), la Calabria è tra le prime regioni italiane per superficie castanicola, seconda solo alla Campania. Le coltivazioni coprono oltre 6.800 ettari e la produzione supera gli 80.000 quintali annui. Le aree più produttive si trovano soprattutto nel cosentino e nel catanzarese, ma un’altra buona quota è rappresentata da quelle aspromontane.

L’insieme delle varietà locali è un patrimonio di biodiversità unico. La Nzerta, la più diffusa, ha una buccia scura con striature marcate e una polpa dolce; la Riggiola, precoce e di grossa pezzatura, è apprezzata nei mercati locali; la Ruvellise, più tardiva e di dimensioni ridotte, ha un gusto deciso e aromatico. A queste si aggiungono cultivar storiche come l’Arturo delle Serre Cosentine, il Marrone di San Donato di Ninea e la Valeriana della Valle del Savuto. Legate ai singoli territori, raccontano quell’economia rurale che in passato ha permesso a molte famiglie di vivere grazie a questa attività.

Nei tempi più difficili il castagno era l’albero del pane, e i frutti, il pane dei poveri, forse inconsapevoli della ricchezza di cui potevano — o dovevano per forza — nutrirsi. Ricchi di carboidrati complessi, fibre e sali minerali, naturalmente privi di glutine, si consumavano allora, come ancora si fa oggi, freschi, essiccati o trasformati in farine per pane, dolci e paste, mentre una parte della raccolta veniva destinata all’alimentazione animale.

Da molti anni, in tutte le aree vocate a questo tipo di coltivazione, diverse imprese artigiane hanno perfezionato le tecniche di lavorazione e di conservazione del prodotto, permettendo alla castagna di entrare nel mercato nazionale ed estero, anche con squisite specialità come creme di caldarrosta o composte con cioccolato, mosto cotto o rum. E forse oggi Marco Gavio Apicio sarebbe rimasto estasiato dalla cucina contemporanea, in cui la castagna accompagna carni bianche, diventa gnocchi o vellutate gourmet, arricchisce formaggi e dessert, entra con naturalezza nelle ricette più elaborate.

La raccolta, tra i boschi che in questa stagione sono stupendi paesaggi di rame e oro, è anche una buona occasione per gli amanti della natura di frequentare le sagre che, in moltissimi paesi calabresi, raccontano l’autunno e la cultura rurale attraverso i sapori. Da Cardeto e Martone, in provincia di Reggio Calabria, passando per le Serre, la Sila Piccola, la Sila Grande e la Sila Greca, fino alla catena costiera tirrenica, tra fine ottobre e metà novembre è pura felicità sentire ovunque il profumo intenso delle caldarroste e gustare i piatti e i dolci più semplici a base di castagne.

Sagre bellissime e antiche, come quella di Savelli, Sant’Agata di Esaro, che ha più di mezzo secolo, quella di San Donato di Ninea o di Fagnano Fastello, entrato nel circuito nazionale delle “Città del Castagno”.

Com’è giusto che sia, valorizzare e promuovere la castanicoltura sono le parole ricorrenti in questo tipo di evento, e c’è chi lo fa proponendo un turismo sano, di persone che apprezzano le cose semplici — ma non per questo scontate — attraverso la Via del Castagno, un progetto ancora in itinere, promosso nel 2023 proprio dall’Associazione nazionale Città del Castagno. Sarà un percorso escursionistico che attraverserà l’Italia dalle Alpi alle isole, collegando boschi e territori castanicoli fino a raggiungere la Calabria. Una rete di cammini naturalistici e gastronomici che conduce nelle aree interne del Paese, dove risiedono tante ricchezze, a partire proprio dalla storia agricola Paese.

di Daniela Malatacca (info@meravigliedicalabria.it)