Il mistero dei Santi senza volto della Cripta di San Fantino

Il Movimento Culturale “San Fantino” che ha in adozione il Parco archeologico dei Tauriani di Palmi, in cui √® compreso il sito paleocristiano di San Fantino, da decenni si occupa della sua valorizzazione e fruizione, grazie a una adozione e alla innovativa convenzione sottoscritta con il Comune di Palmi, la Soprintendenza di Reggio la Citt√Ý metropolitana. Considerate le condizioni precarie degli affreschi, √® stato richiesto un intervento conservativo.

Un appello raccolto dal segretariato regionale per la Calabria del ministero della Cultura che, su progetto della soprintendenza di Reggio Calabria, ha comunicato l‚Äôassegnazione di un primo finanziamento di 100mila euro alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la citt√Ý metropolitana di Reggio Calabria. Risorse finalizzate, proprio, al recupero e restauro dei pregiati affreschi campiti nella Cripta Paleocristiana di San Fantino, nel Comune di Palmi, Localit√Ý Taureana.

Gli interventi si possono distinguere in tre categorie in base alla tipologia costitutiva delle superfici analizzate ed alla loro dislocazione all’interno del complesso e riguarderanno: il restauro delle superfici affrescate della cripta, il restauro delle murature e degli intonaci monocromi (non dipinti) della cripta, il restauro della sinopia della chiesa superiore.

Al termine dei lavori si dovr√Ý procedere al monitoraggio continuo delle nuove condizioni climatiche tramite il data logger istallati e saranno poi fornite delle prescrizioni relative ai flussi di visitatori, all’illuminazione ed alla manutenzione ordinaria da effettuare.

Gli interventi prevedono inoltre la messa in sicurezza dei preziosi dipinti murali delle strutture Archeologiche, la stabilizzazione dell’umidita presente nell’ipogeo e la verifica generale delle strutture.

«La Cripta di San Fantino – sottolinea il Segretariato Рè importante non solo come testimonianza storico artistica ma anche come esempio storico di integrazione religiosa perché, insieme alla Cripta di San Nicola di Bari e alla Chiesa di San Marco a Venezia, in essa ci sono stati, nei secoli, sia i monaci ortodossi che cattolici, in quanto luoghi della Chiesa unita risalente a prima dello scisma».

In questa cornice il 15 ottobre 2023 nella Cripta di San Fantino a Tauriana di Palmi, ha avuto luogo un importantissimo evento culturale, spirituale e storico, ¬Ýdurante il quale si √® celebrata la ‚ÄúSinassi‚Äù con la Commemorazione comune di tutti i Santi Italogreci, presieduta da S. E. R. Policarpo, arcivescovo Metropolita d‚ÄôItalia ed Esarca per l‚ÄôEuropa Meridionale, assieme ai rappresentanti¬Ý cattolici e alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d‚ÄôItalia, del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, e la cui finalit√Ý √® ripristinare l‚Äôunit√Ý visibile di tutti i credenti in Cristo.

Gli affreschi misteriosi

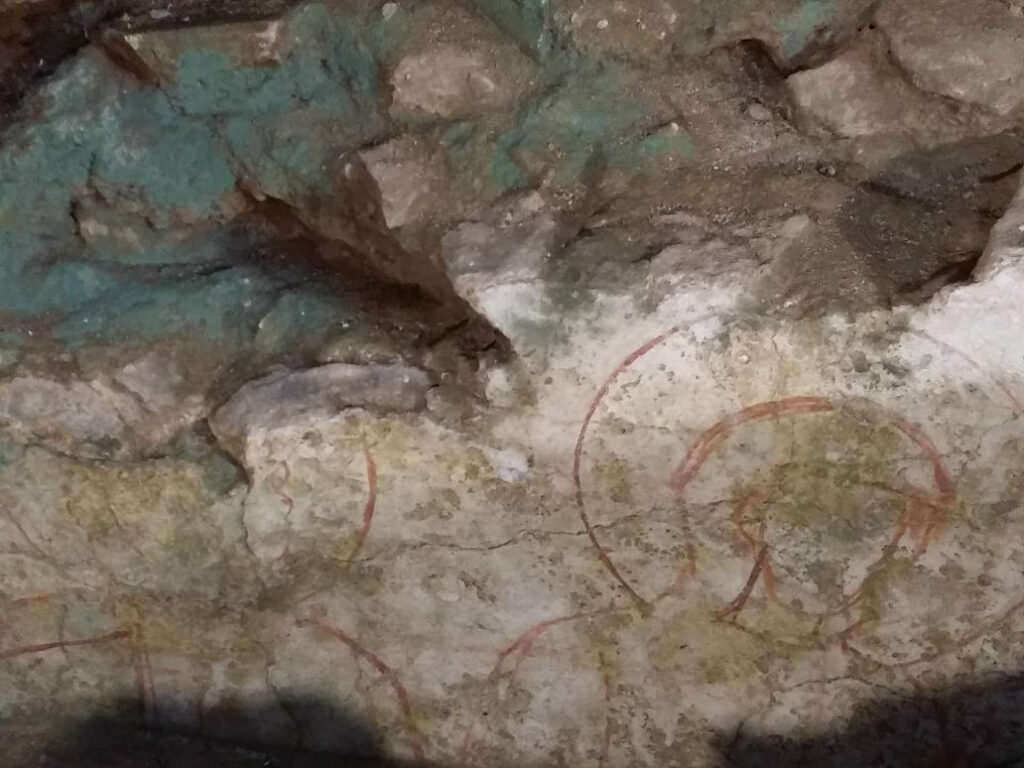

Nella parete laterale Sud, precisamente nella seconda arcata, si scorgono ancora decorazioni geometriche con misteriose raffigurazioni di santi, si riconoscono le aureole e alcune iniziali in greco. Si tratta di un ciclo pittorico di scuola bizantina realizzato a fresco e si scorgono più strati, quelli più antichi, in parte nascosti da superfetazioni di intonaco e si suppone, secondo alcuni esperti, che risalgono al primo o al secondo periodo iconoclasta, probabilmente tra il XII- XIII secolo. Precisamente ci riferiamo ai due affreschi campiti nella seconda arcata della parete sud, superstiti solo in parte e di difficilissima lettura, che costituiscono quasi certamente solo una porzione di un ciclo agiografico più complesso. Vi sono le iniziali in greco di s. Giovanni Crisostomo; nell’altra figura del lato ovest, non si decifra l’iscrizione, ma si ipotizza sia San Basilio il Grande.

¬ÝNel fondo, a causa del pessimo stato conservativo √® difficile capirne la rappresentazione, forse si tratta di San Gregorio, in quanto i tre dottori della chiesa delle origini, venivano quasi sempre dipinti assieme.

L’archeologa F. Zagari della Sapienza di Roma, in base al contesto è propensa a indicare una datazione del sec. VIII.

Questi affreschi testimoniavano una rara raffigurazione “aniconica”, cioè “soggetta al divieto di raffigurazione del volto umano e divino come precetto di alcune religioni e quale norma fondamentale dell’antico ebraismo e del giudaismo medievale e moderno.

Questa forma appare in Medioriente anche nell‚ÄôIslam, principalmente per quanto riguarda il volto di Maometto e di Al√¨, ma emerge occasionalmente all‚Äôinterno del cristianesimo nei movimenti iconoclastici, ma non in Occidente. Straordinariamente, il ciclo pittorico di San Fantino sembrerebbe essere stato concepito come sintesi tra quanti si opponevano alle immagini (gli iconoclasti), i quali sostenevano che raffigurare Cristo significava rappresentarne solo la natura umana – essendo la natura divina incircoscrivibile e quindi scindere l‚Äôunit√Ý della sua Persona – e gli iconoduli, i difensori delle immagini, che ribattevano agli oppositori: come potreste riconoscere Cristo al suo ritorno se perderete la memoria del suo Santo Volto Personale?

La tesi

L‚Äôesperta, Marina Falla Castelfranchi, professoressa di Archeologia e storia dell’arte paleocristiana e bizantina dell’Universit√Ý di Lecce e collaboratrice della Universit√Ý di Oxford, invitata a San Fantino dal professor Domenico Minuto per fornire il suo parere sull‚Äôipotesi iconoclasta degli affreschi di San Fantino ha formulato un suo personale parere. ¬´La ricorrente letteratura ‚Äì afferma la docente – ci informa che in Italia l’iconoclastia non ebbe diffusione e neanche in Europa, tuttavia va tenuto conto che le diocesi della Calabria, come quelle della Sicilia, a quell’epoca, erano tutte sotto la giurisdizione bizantina della capitale Costantinopoli. Giurisdizione ecclesiastica, certo, ma in questo momento storico anche amministrativa, perch√© √® il momento in cui lo stesso Leone l‚ÄôIsaurico – colui sotto il quale inizia proprio il periodo iconoclasta – lega all‚Äôimpero bizantino tutta una serie di territori, fra cui l‚Äôattuale Salento, che si chiamava a quel tempo Calabria, ed estendendo tale nome ai territori Bretii, che proprio da questo momento in poi da nord a sud prenderanno il nome di Calabria¬ª.

«Territori che invece dal punto di vista tributario – sottolinea ancora Castelfranchi Рerano legate a Roma, quindi pagavano le tasse al Papa, nonostante le diocesi fossero di segno greco, e siccome a Costantinopoli c’era l’iconoclastia ed anche l’autore del bios di San Fantino Pietro cittadino di Tauriana era vescovo di Siracusa, capitale bizantina d’Occidente. A questo punto non ci si deve meravigliare se anche la diocesi greca di Tauriana, come Costantinopoli, seguisse in qualche modo appunto l’iconoclastia. Quindi dobbiamo ritenere che è del tutto plausibile trovare testimonianze del genere a Taureana. Se è così,ed è così, gli affreschi di San Fantino finora sono gli unici che si sono conservati in Italia e forse in Europa».

A Tauriana si √® voluto ‚Äúper rispetto della tradizione‚Äù, rappresentare comunque, all‚Äôinterno del sacro recinto del santo, ‚Äúgli amici di Dio‚Äù (i Santi), attraverso una rara raffigurazione ‚Äúaniconica‚Äù. Un unicum: non dipingere il volto, che risulta essere elemento distintivo (i santi come le persone si riconoscono dai volti). Inoltre il volto √® il Santo, teologicamente essenziale. L‚Äôicona in quanto rivelazione e presenza, favorisce l‚Äôincontro con il mistero in uno sguardo contemplativo: la preghiera del salmista inizia ¬´Signore mostrami il tuo volto!¬ª. Pertanto una raffigurazione sacra di santi senza volto poteva ritenersi tollerata dai sostenitori iconoclasti. (Domenico Bagal√Ý–Foto: sito Fai)

info@meravigliedicalabria.it