Il patrimonio delle necropoli brettie nel nuovo studio dedicato a Crimisa

La conoscenza del territorio e della storia calabrese passa anche attraverso gli archivi, le ricognizioni del Novecento e quel patrimonio di appunti, carte e materiali che permette oggi di osservare con maggiore consapevolezza i contesti sui quali sono nati paesaggi antichi. Questo riguarda Crimisa, nell’attuale territorio di Cirò Marina, dove la presenza dei Brettii, le prime esplorazioni archeologiche e le testimonianze recuperate negli scavi storici ne fanno un quadro complesso, ma integrato oggi da documenti che danno nuove informazioni sulle necropoli e sulle trasformazioni dell’area cirotana.

Tra i maggiori studiosi dell’antica Crimisa c’è il professor Armando Taliano Grasso, docente di topografia antica dell’Università della Calabria che ha presentato al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza il suo volume “Le necropoli brettie nel territorio di Crimisa. Documenti dall’Archivio Palopoli” in cui propone un’organizzazione sistematica delle carte dell’Archivio Palopoli di Crucoli, fonte che documenta le ricognizioni condotte nel territorio di Cirò Marina durante il Novecento, da cui Grasso trae numerosi dati, finora inediti. Il profilo metodologico emerge dalle osservazioni raccolte nelle diverse sezioni del libro e richiama la necessità di considerare gli archivi privati come strumenti indispensabili per la comprensione delle attività svolte nelle aree interessate dalle prime indagini di scavo.

Il nucleo del lavoro riguarda le necropoli brettie, una delle componenti principali utili a ricostruire la presenza dei Brettii nell’area cirotana, con materiali che testimoniano forme, organizzazione e sviluppo delle comunità insediate nel territorio. L’autore analizza documenti, appunti di scavo e schede prodotte durante i primi scavi, integrandole con gli studi recenti rimettendo in ordine un insieme di dati spesso frammentario. L’esito è una ricostruzione che colloca le necropoli in un sistema territoriale più ampio, con collegamenti alle attività cultuali e agli abitati che si svilupparono tra la collina e la piana.

Come nasce Crimisa

Le informazioni disponibili su Crimisa provengono da tradizioni letterarie, testimonianze archeologiche e documenti raccolti nelle ricerche svolte nel corso del Novecento. Le fonti antiche collocano l’arrivo dell’eroe omerico Filottete lungo la costa ionica e a lui attribuiscono la fondazione di insediamenti e luoghi sacri, tra cui il santuario di Apollo Aleo, citato come punto di riferimento per chi seguiva le rotte che collegavano l’Egeo all’Italia meridionale. Questo ha orientato gli studi sul paesaggio sacro e costituiscono un elemento primario nella lettura dell’area.

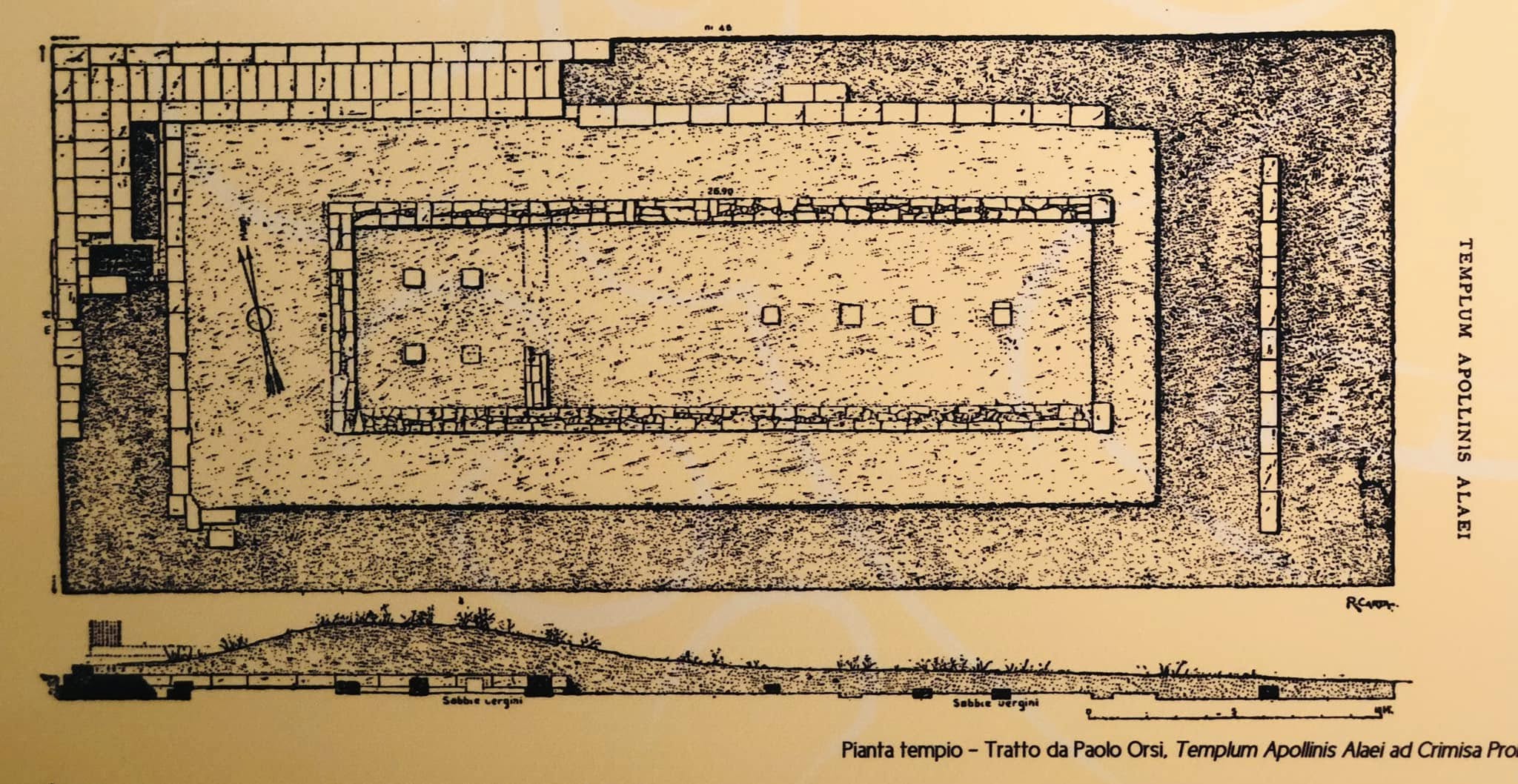

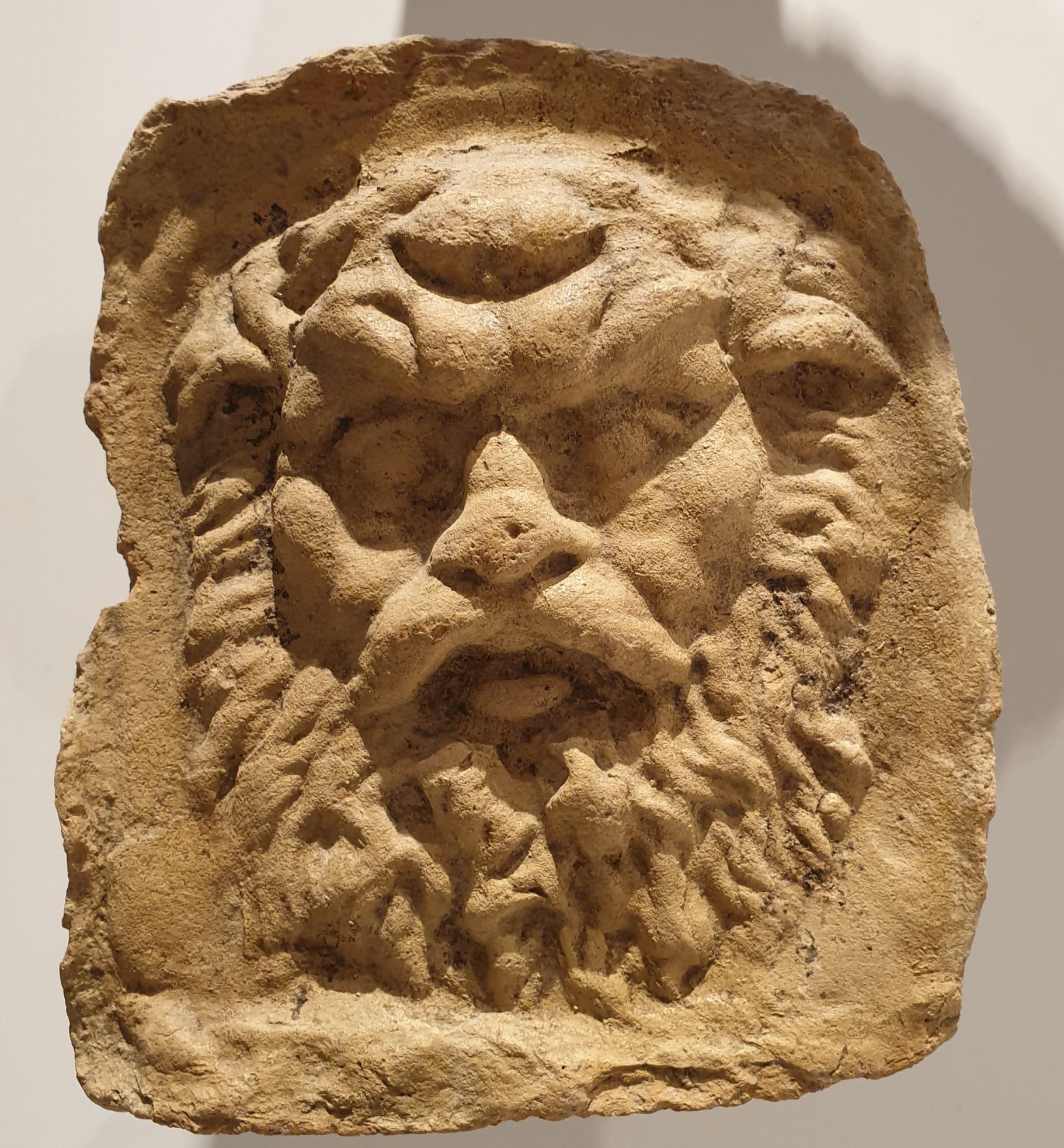

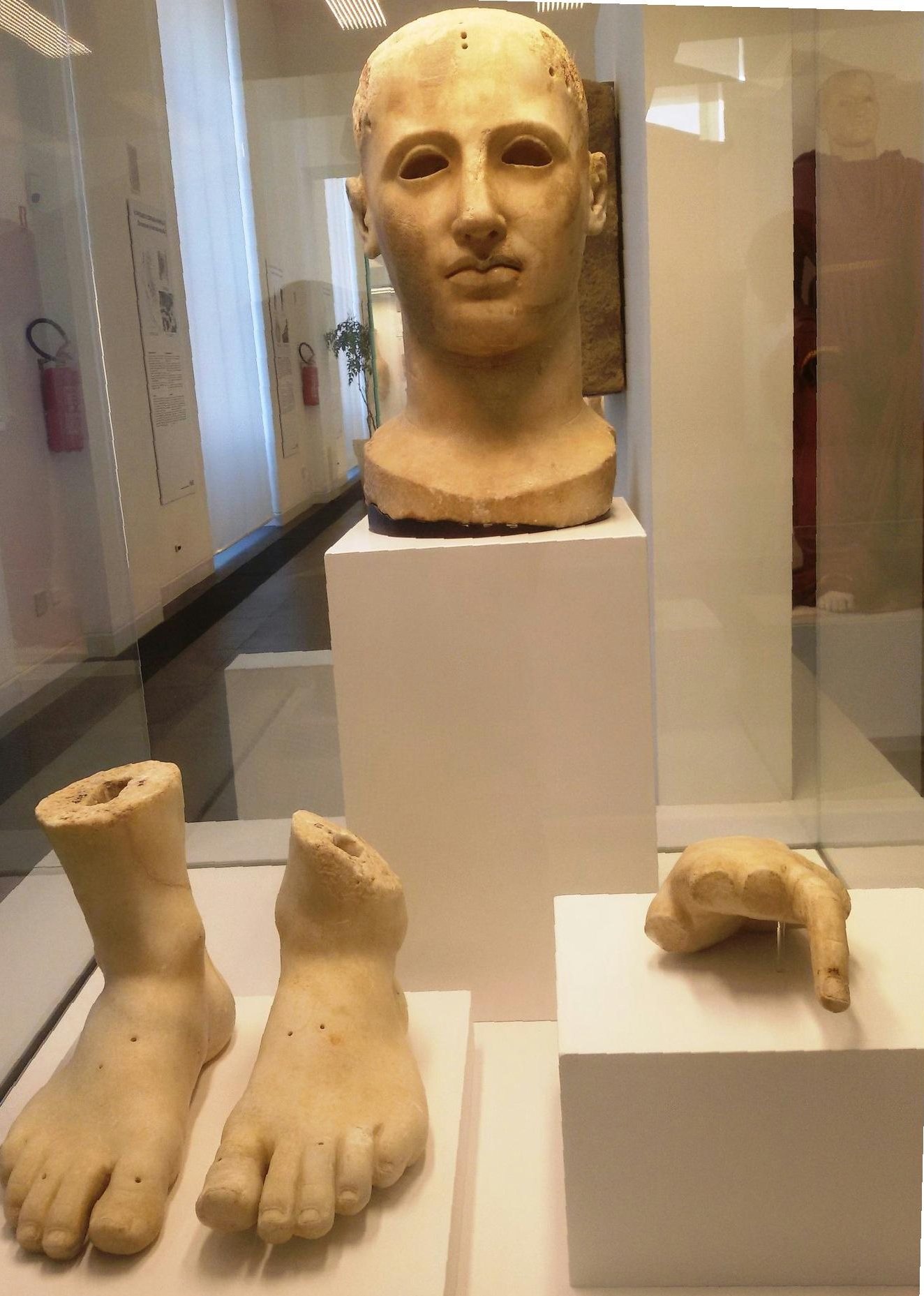

Gli scavi e le ricognizioni condotte da Paolo Orsi nell’area di Punta Alice fra il 1924 e il 1929 hanno permesso di identificare le strutture del santuario e un insieme di materiali che documentano più fasi della sua vita. Le evidenze della frequentazione arcaica, l’impianto magno-greco, le trasformazioni legate alla popolazione dei Brettii e le modifiche introdotte in età romana delineano lo sviluppo di Crimisa sulla linea del tempo. Le terrecotte architettoniche, gli ex-voto, le armi deposte presso il tempio e i frammenti dell’acrolito offrono informazioni utili per comprendere l’organizzazione del luogo e il rapporto con le comunità greche e indigene presenti nel territorio.

La posizione del santuario, immediatamente riconoscibile dalla costa e prossima a punti di approdo, indica la sua funzione nei percorsi marittimi e nella definizione delle aree di influenza delle comunità che frequentavano la regione. L’impianto del III secolo a.C., attribuito ai Brettii, mostra l’intenzione di affermare la presenza nel territorio attraverso un progetto architettonico che riprende, con nuovi materiali e tecniche, la struttura più antica. Le testimonianze relative alla fase romana, sebbene più frammentarie, suggeriscono un utilizzo dell’area anche in epoche successive, come indicano ceramiche, monete e tracce di frequentazione individuate presso il sito.

I materiali conservati nei musei di Crotone, Reggio Calabria e Cirò Marina illustrano la varietà delle produzioni e la complessità delle evidenze raccolte nel tempo. Ceramiche arcaiche, terrecotte votive, frammenti architettonici e parti dell’acrolito rappresentano un patrimonio che continua a essere oggetto di studi specifici, in collegamento con le ricerche archivistiche e con le nuove interpretazioni proposte dagli studiosi.

di Daniela Malatacca (info@meravigliedicalabria.it)