Il tracciolino: la monumentale opera ingegneristica del ‘600 a Palmi

Le prime stampe a noi note della Montagna di Sant’Elia di Palmi in Calabria, dove appare il Tracciolino, sono state pubblicate nel volume “Visioni di Calabria” nel 1929, a un anno dal tour estivo di Theodore Brenson in Calabria. La cura e il saggio introduttivo, redatto con prosa lieve e raccolta, erano di Luigi Parpagliolo, storico dell’arte e ambientalista calabrese di Palmi, attento alle dinamiche del paesaggio, autore di importanti iniziative come La legge sulla difesa delle bellezze naturali e nel 1921 è stato l’ideatore del concetto di tutela del Paesaggio divenuta nel 1923 Legge dello Stato.

Il “Tracciolino”, l’opera di Concublet

Già nel 1600, tra la zona dei terrazzamenti coltivati a vigneto della costa Viola e la Carlopoli, esisteva già un sentiero di passaggio utilizzato principalmente per le necessità agricole. Riteniamo infatti, che al quel tempo la comunicazione tra i centri abitati, veniva garantita, oltre che via Mare, soprattutto attraverso sentieri e strade, la più importante era la strada di epoca romana Annia-Popilia, che oggi in parte coincide con la Strada delle “Regie Poste” (la Nazionale18), il cui tracciato passa tuttora all’altezza dei Piani della Corona M. S. Elia.

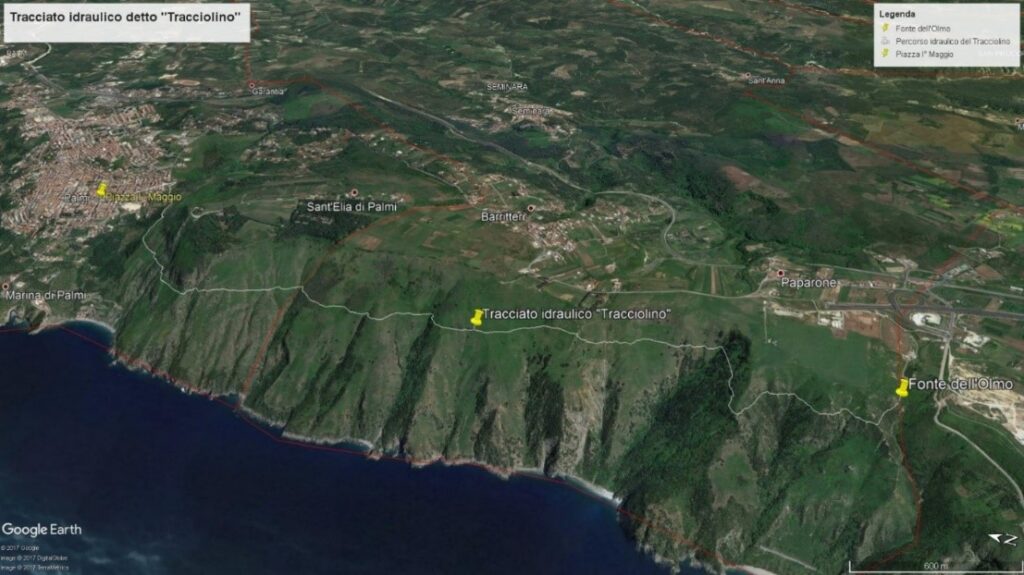

Il Tracciolino, lungo la dorsale del Monte Sant’Elia fu realizzato o ampliato, per costruire un sistema idraulico di captazione e convogliamento di sorgenti, che dalla fonte più importante, quella dell’Olmo vicino Ceramida di Bagnara, portava l’acqua a Palmi, e, come messo in luce da alcuni scavi archeologici, anche alla monumentale Fontana della Palma posta al centro della Piazza del Mercato (oggi I° Maggio) anno 1669.

Questa opera idraulica, per caduta naturale lunga circa 8,4 Km fino alla fonte dell’Olmo, allo stato attuale delle conoscenze, sembrerebbe essere l’opera idraulica per usi civici, più imponente, della Calabria di quell’epoca.

Per quanto attiene alle infrastrutture idriche della Palmi del ’600, Andrea Concublet procedette alla riorganizzazione del rifornimento idrico sia in ambito urbano, che extraurbano, introducendo il concetto dell’acqua “bene pubblico” e “primario” per tutti i cittadini, dotando la città di fontane e lavatoi (alcuni ricostruiti ancora nello stesso sito vicino il Campo sportivo e dietro i Canali).

Invece per le industrie di allora: mulini, frantoi, falegnamerie e concerie, in parte visibili nella zona ancora oggi chiamata appunto “Conceria” (dove inizia il Tracciolino), fu poi organizzato un vero e proprio “sistema di distribuzione gestito dai “Maestri d’acqua”. Così i terrazzamenti di Palmi divennero un rigoglioso giardino. sistemi idraulici per la distribuzione delle acque, erano una eredità della cultura araba, maggiormente diffusa in occidente dai monaci orientali (conosciuti anche come “bizantini o basiliani”), che si rifugiarono nei nostri territori, amministrati dall’impero bizantino, dal sec. V al sec. XI, per sfuggire dalle lotte iconoclaste, e dalla avanzata degli arabi.

Lungo il Vallone S. Michele a Palmi (da noi chiamato Valle dei Mulini), tra le opere ancora visibili, oltre ai ruderi molto interessanti di diversi mulini, trappeti (frantoi), alcuni di impronta bizantino-normanna, si distingue il sistema di irrigazione, di ispirazione araba, caratterizzata da numerose “Mastre” e chiuse a saracinesca, che avevano la funzione di deviare l’acqua da una macchina all’altra o verso un orto gestendo l’erogazione attraverso l’utilizzo della “gèbbia” (vasca, in arabo: gébiya) che permettevano di conservare e rilasciare al bisogno l’acqua necessaria nei tempi e nella quantità occorrente.

Particolarmente interessante dal punto di vista dell’archeologia industriale, i qanāt (in arabo: قنات o persiano: كاريز , kārīz), sono un sistema di trasporto idrico usato per fornire una fonte affidabile d’approvvigionamento d’acqua attraverso la captazione delle acque sparse da San Michele di Vitica, lungo la dorsale del Tracciolino e nel Vallone San Michele.

Si tratta di strette gallerie sotterranee a forma di T scavate nelle falde acquifere, collegate a tunnel sotterranei o canali ricoperti, che attraverso tecniche raffinatissime di emungimento, attingimento, accumulo, adduzione, distribuzione e somministrazione delle acque erano finalizzati ad alimentare le “Macchine” e i giardini a valle. Lungo la prima parte del Tracciolino e a San Biceli (San Michele di Vitica) sono ancora presenti alcune di queste strutture.

I maestri d’acqua all’opera

Per realizzarle, i maestri d’acqua (gli idraulici del tempo, già nel 1600 erano organizzati in corporazione), utilizzavano strumenti diversi: dalle semplici zappe, ai cunei di legno per spaccare il granito (la roccia che per massima parte concorre alla composizione del terreno nella Montagna di Sant’Elia).

In origine i maestri d’acqua realizzavano soltanto le strutture idrauliche, ma nel 1600, in analogia a quanto avveniva in Sicilia, proprio davanti l’esigenza di gestire la risorsa “acqua bene di tutti”, assunsero progressivamente una funzione pubblica molto simile a quella che ancora esiste a Venezia, “il magistrato delle acque”. Era il maestro che azionava le chiuse a saracinesca e decideva a chi indirizzare l’acqua: al mulino piuttosto che al Frantoio o all’orto e per quanto tempo, era una sua decisione, la valutazione era insindacabile, ma anche saggia, essa si basava sulla valutazione delle necessità e della stagione. L’acqua al tempo di Andrea Concublet era pubblica.

Le fasi storiche di realizzazione del Tracciolino

I sistemi idrici del Tracciolino risalgono almeno a tre fasi storiche diverse: come detto, quella della seconda metà del 1600, realizzata da Concublet costituita da tubi in terracotta invetriati internamente, in uso fino al sec. XVII, probabilmente realizzati a Seminara; quella del 1800 con tubi in ghisa quasi certamente provenienti dalla Real Ferriera di Mongiana e quella del 1900 dove diversi tratti sono stati modernizzati con tubazioni in ferro, questi probabilmente ad opera del Consorzio Acquedotto Vina che nel 1929, ha riorganizzato i sistemi idrici di Palmi in chiave moderna.

Per restare in tema, il nuovo acquedotto ha fornito l’acqua a due importanti e monumentali fontane: la Fontana della Palma in Piazza Amendola progettata dall’arch. Jommi, ispirata da quella fontana posta al centro della Piazza nel 1669, realizzata da Concublet e la Fontana dei Canali, dove confluivano due tipi di acque differenti anche al gusto, cioè dalla sorgente più antica proveniente da Vitica, che serviva la Carlopoli poi Cittadella e dalla sorgente dell’Olmo che ancora arrivava a Palmi anche dopo la rimozione dalla Piazza del Mercato dell’antica fontana di Concublet (avvenuta con il malcontento popolare nel 1886). Sopra ogni fontana furono collocate delle targhette in bronzo indicanti appunto le sorgenti.

Gli studi sulla fase seicentesca del Tracciolino

Recentemente la fase seicentesca dei sistemi idraulici del Tracciolino, è emersa dalla storia; come abbiamo potuto accertare infatti, sono visibili in alcuni tratti la condotta in terracotta, vasche di decantazione e manufatti in pietra a protezione della condotta stessa, ivi comprese opere per attraversare depressioni e valloni come ponti e muri. Alcune di queste opere, le più antiche del sec. XVII sono state rimesse in luce a seguito dei lavori di ripristino del sentiero nell’ambito del progetto denominato “Dorsale verde”: grande itinerario della mobilità lenta per la fruizione del patrimonio paesaggistico e storico culturale della destinazione turistica della Fata Morgana” che vede impegnati i Comuni di Palmi, Seminara Bagnara e Villa San Giovanni.

Le antiche tubazioni

Le tubazioni di creta, come condotte d’acqua, sono note fin dall’antichità e ben descritte da Vitruvio, architetto e idraulico romano (I sec a.C.) nel suo De Architectura (Liber IX, cap.11) col nome di “tubis fictilibus” (tubi di creta). Nell’antica Grecia erano noti come “katos”. In Sicilia e Calabria acquistarono grande diffusione nel periodo arabo e bizantino (IX-XI sec) col nome di “al-qadus”, da cui deriva il nome “catusi”. Sono dei tubi di terracotta a sezione longitudinale leggermente conica in maniera da entrare un’estremità dentro l’altra e potere costituire così una lunga tubazione.

La terracotta, un materiale fittile antichissimo, fatto di argilla pleistocenica e acqua, seppur povero e di bassa tecnologia, è caratterizzata da buone proprietà tecnologiche quali la resistenza meccanica a compressione e trazione, la durevolezza e la straordinaria durabilità, ultra-secolare.

Questi sistemi idrici rimasero tali per secoli, ne è la prova lo sfiatatoio di creta di epoca romana simile a quello del Tracciolino, messo in luce negli scavi archeologici presso il Parco dei Tauriani “Antonio De Salvo” a Taureana di Palmi, posto all’interno della cavea dell’edificio per spettacoli, la quale veniva inondata per la messa in scena delle epiche battaglie navali la c.d. naumachia.

Il sistema di ingegneria idraulica lungo il Tracciolino, sinteticamente descritto, costituisce un modello da inserire tra gli elementi che costituiscono il patrimonio storico, etnoantropologico e paesaggistico del nostro territorio. Oggi vi sono ancora dei reperti, che però vanno salvati dai vandali e dalla continua distruzione dei sentieri e tutelati come bene della cultura idraulica dell’umanità, per scongiurare che nel volgere di pochi anni vada persa la memoria dell’antico modello e venga cancellato definitivamente un periodo storico fondamentale della nostra storia. (Domenico Bagalà)

info@meravigliedicalabria.it