Parchi Archeologici Crotone e Sibari, la cultura che genera opportunitû

All’Expo 2025 di Osaka, il Padiglione Italia interpreta il tema ãLãArte Rigenera la Vitaã come sintesi dellãidentitû culturale e della visione futura del Paese. Progettato dallãarchitetto Mario Cucinella, il padiglione û´ concepito come una moderna ãCittû Idealeã, ispirata ai principi urbanistici del Rinascimento: piazze, portici, teatri e giardini allãitaliana costruiscono uno spazio che celebra la creativitû , il sapere tecnico e la capacitû italiana di generare dialoghi interculturali. Lãarte, intesa come techne ã tecnica e conoscenza ã, û´ il filo conduttore di una narrazione che attraversa arte, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, artigianato, musica e performance dal vivo. In questo quadro, le regioni italiane sono le protagoniste di un programma di eventi pensato per mostrare come cultura, storia e paesaggio siano, oggi piû¿ che mai, infrastrutture decisive per costruire futuro.

Calabria, cultura e rigenerazione urbana

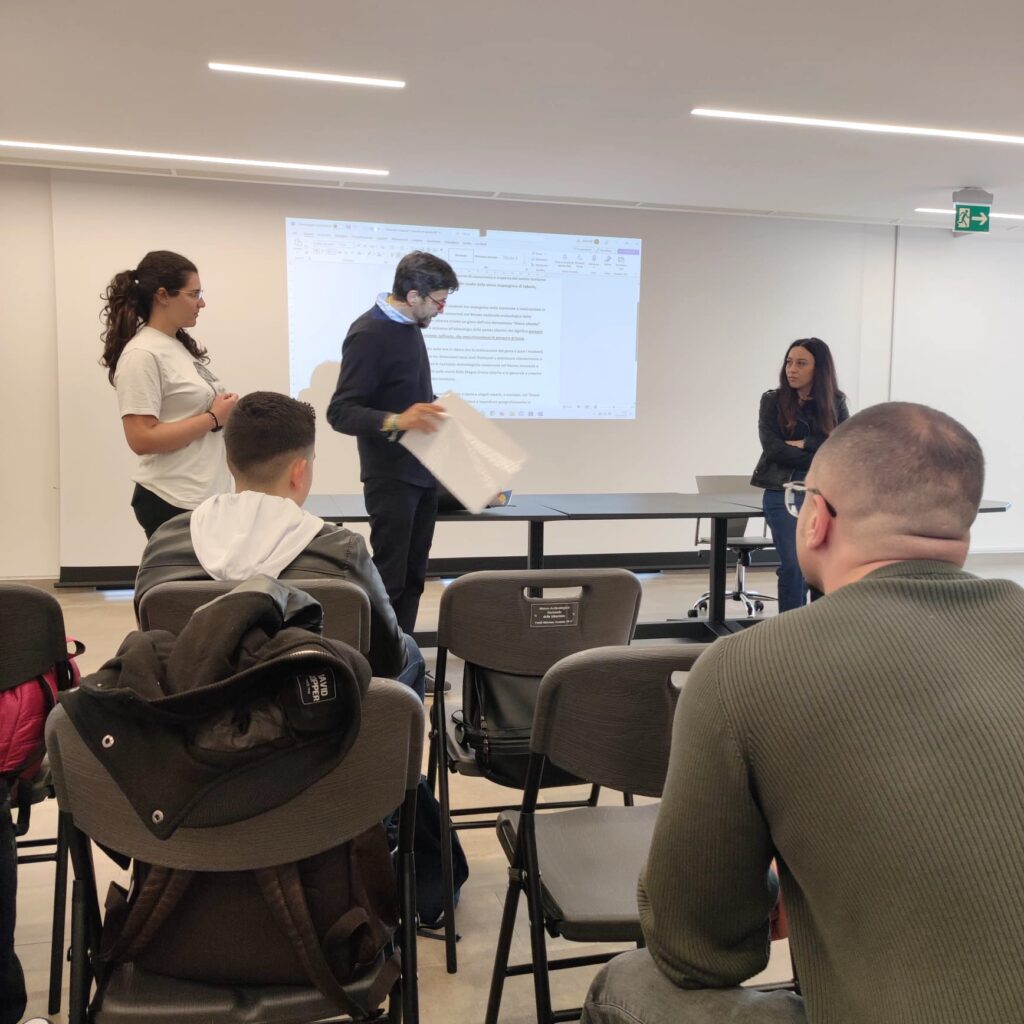

La Calabria ha partecipato allãExpo di Osaka con il seminario ãLa Calabria esempio di sviluppo urbano e dei piccoli borghi attraverso la culturaã, dedicato al ruolo della cultura e del patrimonio storico nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione delle aree interne. Tra i diversi temi, il progetto Antica Kroton e lãesperienza di Gerace sono stati portati come esempi concreti di un modello in cui archeologia, pianificazione urbana e innovazione progettuale si integrano per rilanciare i territori.

Dal patrimonio della Magna Grecia a una nuova infrastruttura sociale

Tra gli interventi, quello di Filippo Demma, direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, che ha presentato il lavoro in atto come esempio di gestione innovativa del patrimonio. Demma ha ricordato come i siti di Sibari, Thurii, Copia, Crotone e Capo Colonna custodiscano unãereditû fondamentale per la formazione della cultura occidentale. La sfida, ha spiegato, û´ trasformare quella memoria in un motore capace di generare effetti sociali ed economici.

Tra i principali interventi che stanno per essere realizzati, finanziati attraverso il PNRR e il programma Antica Kroton, rientra la riqualificazione del Santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna. Il progetto prevede un nuovo centro di accoglienza panoramico affacciato sul mare, il recupero dei percorsi e delle aree verdi del Giardino di Hera, il restauro delle strutture antiche e una nuova valorizzazione del sito archeologico. Un’attenzione particolare per il mosaico dei delfini, uno dei piû¿ raffinati esempi di arte musiva romana, eccezionalmente svelato al pubblico nel marzo scorso durante le Giornate FAI di Primavera, dopo essere rimasto nascosto per motivi di conservazione per oltre un secolo. Il mosaico sarû rimosso dall’area archeologica per essere restaurato in collaborazione con la Scuola del Mosaico di Gerico e ricollocato all’interno del museo, mentre al suo posto, sarû posta una copia fedele, per consentire sia la tutela dell’originale sia la piena fruibilitû del sito.

Progetti che generano effetti a cascata

Tra i progetti nati dalla volontû di trasformare le criticitû in opportunitû , il direttore ha raccontato del recupero delle vecchie cassette di legno utilizzate negli anni ’60 e ’70 per la conservazione dei reperti archeologici di Sibari. Le cassette, a rischio di infiammabilitû , avrebbero dovuto essere dismesse. Invece, attraverso una collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e le scuole artistiche della Sibaritide, sono state affidate agli studenti che le hanno trasformate in opere d’arte, alcune delle quali sono oggi utilizzate come arredi allãinterno del museo. Parallelamente û´ nato il progetto “Non Rompeteci”, realizzato in collaborazione con il Centro antiviolenza di Corigliano Rossano, che ha coinvolto studenti e comunitû locale in attivitû di sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Successivamente, i due percorsi si sono fusi: le opere realizzate dagli studenti sono state messe allãasta, e il ricavato ã circa cinquemila euro ã û´ stato devoluto a sostegno delle attivitû del centro antiviolenza. Un esempio reale di come la gestione del patrimonio possa generare percorsi educativi, artistici e sociali capaci di produrre valore tangibile sul territorio.

Allo stesso modo, un progetto sociale ha coinvolto il carcere di Castrovillari e la scuola superiore ãErodoto da Turiã di Cassano allãIonio. Gli studenti, attraverso un laboratorio condiviso, hanno insegnato ai detenuti in libera uscita le tecniche di scansione e riproduzione tridimensionale dei reperti archeologici, risalenti dal IX secolo a.C. al VII secolo d.C. Il progetto si û´ concluso con la mostra ãCopycat. Speranze replicabiliã organizzata all’interno del carcere, in cui sono stati esposti sia i reperti originali sia le loro copie stampate in 3D. Oggi, quelle copie sono utilizzate nei musei della Sibaritide per laboratori tattili destinati ai visitatori non vedenti. Unãiniziativa che ha offerto ai detenuti una formazione storica e archeologica e anche tecnica, e che ha permesso di rendere il patrimonio archeologico accessibile a un pubblico piû¿ ampio e spesso escluso.

Cultura, territorio, economia reale

Un altro esempio di connessione tra cultura e sviluppo economico û´ nato dal partenariato con il Consorzio di Tutela del Vino Terre di Cosenza. Nel Museo Archeologico della Sibaritide û´ stata organizzata una mostra dedicata alla storia del vino, dove la produzione antica û´ stata raccontata attraverso i reperti archeologici. Lãiniziativa û´ proseguita portando i reperti nelle vigne e nelle cantine della Calabria, dove sono stati realizzati percorsi didattici per mostrare come avveniva la produzione vinicola in etû antica.

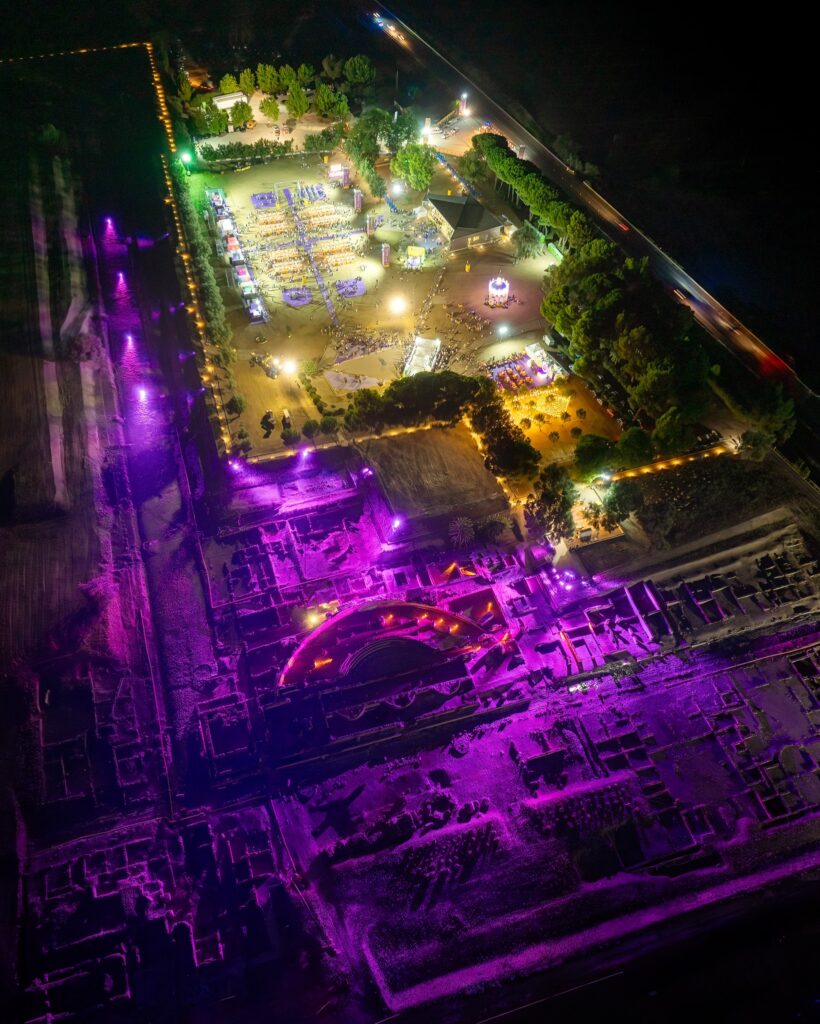

Questa esperienza ha condotto i Parchi Archeologici, insieme alla Regione Calabria, a rappresentare la Calabria al Vinitaly, offrendo in mostra copie di reperti e attivitû di divulgazione culturale. Da questo percorso si û´ generato poi Vinitaly and the City nel Parco Archeologico di Sibari, che la scorsa estate ha ospitato per la prima volta l’evento fuori da Verona e all’interno di un sito archeologico. Un successo che sarû replicato anche questãanno a luglio.

Un modello sperimentale di gestione culturale

ô¨Il partenariato pubblico privato û´ importantissimoô£, ha spiegato Demma in riferimento al modello gestionale adottato nei parchi calabresi. ô¨I nostri punti di storia sono gestiti da imprese sociali che lavorano in partenariato con noi, ma anche tutta l’attivitû culturale e i servizi educativi sono progettati insieme a imprese sociali che sostanzialmente guadagnano per i servizi che offrono in partenariato con il museo. Il museo cura la co-progettazione scientifica dei servizi educativi e delle visite guidate effettuate da queste imprese sociali che collaborano con il museo in regime di partenariato pubblico privato.ô£

Una gestione partecipata, capace di generare nuova economia locale e di moltiplicare i benefici culturali, educativi e sociali. ô¨Finalmente potremo fornire un’offerta culturale e turistica integrata al nostro pubblico. Un nuovo modello di gestione assolutamente rivoluzionario per la gestione dei beni culturali in Italia che ha luogo, in questo momento, in Calabria in forma totalmente sperimentale.ô£

Nasce la Rete Museale della Sibaritide

In questa visione si inserisce anche la nascita della Rete Museale della Sibaritide, un circuito che collegherû il Castello Ducale di Corigliano, il Centro Studi Naturalistici ãIl Nibbioã del Pollino, il Museo Archeologico Civico di Paludi, il Museo Comunale di Terranova da Sibari, il Museo Comunale Torre Mordillo di Spezzano Albanese, il Museo dellãArte Olearia e della Cultura Contadina ãLudovico Noiaã di Trebisacce, il Museo Storico della Miniera di Salgemma di Lungro, il Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina di Frascineto, il Museo Diocesano e del Codex, le Grotte di SantãAngelo e il Museo Diocesano di Cassano allãIonio, il Museo Etnico Arbereshe di Civita, il Museo della Liquirizia Amarelli, il Sistema Museale della Cittû di Castrovillari (Si.Mu.C.Ca.), il Museo del Mare e dellãEmigrazione di Cariati e il Parco Nazionale del Pollino.

La gestione dei parchi archeologici di Crotone e Sibari segna una svolta nella relazione tra cultura e territorio. I beni archeologici non sono piû¿ frammenti isolati di passato, ma sono strumenti per riconnettersi consapevolmente al presente, che ricostruiscono una carta dãidentitû collettiva fatta di memoria, conoscenza e crescita sociale. La cultura, cosû˜ concepita, si fa opportunitû : genera nuove economie, ridefinisce i legami delle comunitû con i propri luoghi. Una visione che restituisce ai territori la forza di riconoscersi, non solo per quello che sono stati, ma per quello che possono essere oggi, attraverso il patrimonio che li ha generati.

di Daniela Malatacca (info@meravigliedicalabria.it)